MARCELO HURTADO

Las Memorias conversadas® son historias de vida escritas en primera persona por Isa López Giraldo

Siempre he contado con personas claves en mi formación como ser humano y como médico. El primero de ellos fue mi papá, una figura importantísima en mi vida, en la transmisión de valores y en la filosofía de la vida: mucho rigor para el trabajo y con las responsabilidades, pero cuando se podía, mucho mamagallismo.

ORÍGENES

No conocí a mis abuelos pues ya estaban muertos cuando tuve uso de razón, que, según mi papá, empieza cuando uno cumple siete años.

Mi abuelo, según relatos de mi padre, vivió de vender paños ingleses durante un período de su vida, fue muy próspero, pero después se quebró, lo que generó, por decir lo menos, ciertas dificultades económicas en la familia. Tuvo tres hijos, cada uno de ellos muy particular en su estilo. Mi padre hablaba poco de él.

Mi abuela era de Vélez, Santander. Medía 1.40 metros de estatura y mi abuelo 1.85, pero todos sus descendientes, mi papá, tíos, hijos y nietos, salimos pegados al piso. Los genes dominantes de mi abuela son una cosa impresionante. Vine a saber qué tan chiquita era porque mi papá, antes de morir, había solicitado que lo pusiéramos en una urna en la iglesia de Cristo Rey al lado de los huesos de su mamá, porque era su adoración.

Conseguimos, mi única hermana y yo, los permisos correspondientes para atenderlo en su solicitud, cosa que resultó un completo enredo. Tuve que sacar los huesos de mi abuela que estaban en unas catacumbas en la Iglesia de Lourdes en Chapinero, un sitio espantoso, en los sótanos, húmedo y oscuro. Parecía la iglesia del terror.

Fui con la orden, después de cumplir los mil requisitos que nos exigieron. El señor que atendía esos casos me dijo: “Sí, claro, es por aquí”. Recordé haber ido con mi papá a ese sitio alguna vez. El tipo sacó un mazo y le empezó a dar golpes a la pared del osario donde estaba mi abuela. Hasta ahí la cosa resultó algo desagradable, pero después vino lo peor. Introdujo su mano y sacó un costal anaranjado (de lo viejo que estaba, ya que ella llevaba por lo menos cincuenta años ahí enterrada). En ese costal estaban, completos, los huesos de mi abuela. Los recibí, pero no los podía llevar en mi carro porque tenían que ir en una carroza fúnebre por normas sanitarias del Distrito. El señor me permitió cargar el costal, salí con él a la calle 63 donde me estaba esperando el carro fúnebre. De repente, ¡se desfondó el costal! Se armó un reguero de huesos de mi abuela. Ahí me di cuenta de qué tan chiquita era, porque los huesitos eran como los de un niño. Me tocó a mí recogerlos, el señor se limitó a mirarme indiferente. Si esto le hubiera ocurrido a mi hermana, se hubiera muerto del susto, estoy completamente seguro. A ella sí le impresionan este tipo de cosas.

El caso es que, regresando al principio, mis abuelos paternos tuvieron tres hijos. Uno se dedicó a negocios varios. El otro, Hernando Hurtado Álvarez, mayor que mi papá, estaba estudiando odontología en la Universidad Nacional cuando lo picó el bicho de la política y terminó siendo un senador muy connotado del partido comunista colombiano y posteriormente de la UP, y secretario del Comité Permanente de Derechos Humanos; parece que fue torturado como otros tantos colombianos.

Eran fantásticas las cosas que contaba. Cuando iba a visitar a mi papá echaba unos cuentos que uno no sabía si eran inventados o simplemente exageraciones. Alguna vez llegó agitado un sábado a nuestra casa y me dijo que lo estaba persiguiendo la policía: “¡Asómese por la ventana a ver si están los tiras en la esquina!”. Y yo, que era un joven de veinte años, corría a mirar, muerto del susto. Era definitivamente un personaje, un tipo brillante, de esos que lo convencen a uno que el mundo es cuadrado si se les da la gana.

Mi papá, con gran esfuerzo se fue a estudiar economía a N.Y. University. Por las noches lavaba platos en un restaurante para sobrevivir. Después de volver al país hablaba de lo que él llamaba un “ínglés técnico”. Fue, para mí, el faro en muchas cosas toda la vida, un papá de la época de antes, de esos que no lo alzan a uno, pero que son consentidores a morir.

A mis once años, saqué el carro del garaje porque había que moverlo para que un vecino sacara el suyo. Si bien yo sabía cómo se prendía lo moví con la puerta abierta y dañé los carros del lado. Bajó mi papá, furioso, y qué no me dijo. Obviamente, pasamos la pena con los vecinos. Entonces me escabullí, llamé a un amigo por teléfono y le dije: “Necesito volarme de mi casa porque aquí me va a matar mi papá”.

Cuando estaba hablando por el teléfono con mi amigo, llegó mi papá, me abrazó por detrás, y con voz infantil me dijo: “¿Quién dañó el carro de la casa?”. Arrepentido, seguramente, del vaciadón terrible que me pegó. Así era él, consentidor, pero con una noción del cumplimiento muy estricta.

Fue muy estricto en cuanto a la educación, pero también muy fiestero, sociable, una especie de party man. En mi casa siempre hubo gente los viernes: recuerdo el olor a trago, a cigarrillo y a pasabocas (lo que me parecía nauseabundo en esa época). Si no había reunión en mi casa o en la de alguno de sus amigos, armaba largos almuerzos de trabajo en algún restaurante cerca de la oficina.

Fue gerente de relaciones industriales de Ecopetrol, cargo en el que estuvo por más de veinte años. También trabajó con la Andian Petroleum Company, en la Shell, y en la Morrison Knudsen. Podía llegar a la casa a las dos de la mañana, algo tomado, y a las cinco ya estaba despierto, bañado, perfumado, y de corbata, listo para trabajar. Era de una disciplina impresionante, cosa que fui observando desde muy niño.

COLEGIO SAN CARLOS

Siguiendo su idea de procurar la mejor educación posible para mí, me matriculó en el San Carlos, un colegio estricto: si sacaba 3.5 sobre cinco en alguna materia, me decía: “¡Se va a pasar la vida siendo mediocre?”

Fui más o menos juicioso cuando chiquito. Pero, cuando entré a la adolescencia, dejé el tenis, empecé a fumar cigarrillo y a dármelas de rebelde en la casa y en el colegio. Me suspendieron los dos últimos meses de bachillerato por revoltoso. De milagro me gradué con mis compañeros de curso.

UNIVERSIDAD JAVERIANA

Mi mamá había muerto hacía muchos años. La novia de mi papá en ese momento era jefe de nutrición del Hospital San Ignacio. Me dijo que me presentara a la Universidad Javeriana, que su Facultad de Medicina tenía buena reputación. Me pareció todo un reto, pero en verdad era lo que quería hacer. En la universidad fui un poco más juicioso. La verdad, no el más pilo, tampoco era un vago porque no hubiera sobrevivido.

La decisión de estudiar medicina fue afortunada porque ahora veo que es altruista, es entrega, es responsabilidad y me fascina. Creo que no hubiera podido hacer nada distinto, aunque a veces pienso que de pronto hubiera podido estudiar Derecho, que es la profesión de mi hijo, quien me ha permitido evidenciar que tiene grandes similitudes con la medicina.

Si bien no tengo un solo familiar que sea médico, soñaba con ser cirujano de corazón. Quizás porque mi mamá era una mujer muy enferma que murió muy joven, precisamente del corazón. Yo solo pensaba que eso era lo que debía hacer, ayudarle a la gente, y el órgano más importante de la gente parecía ser el corazón.

En la facultad conocí muchos profesores de medicina que eran verdaderos genios. Otros tantos, más bien neuróticos y maltratadores, lo regañaban a uno por cualquier cosa, lo humillaban delante de cincuenta o más personas y lo peor, delante del paciente.

En esa época estudiar medicina era lo más parecido a estar en el ejército: dormir poco, a veces acostado en el piso si se estaba de turno en el Hospital, aguantar vaciadas y tratar de vencer el miedo. En esa época había dos facultades de medicina que tenían fama de ser academias militares: la Nacional y la Javeriana.

Uno de los profesores que más gozaban humillando a los demás me preguntó delante de una muchedumbre de médicos, estudiantes y frente a un paciente: “¿Dígame cinco causas de esta enfermedad?” Le listé diez porque había estudiado ese tema la noche anterior. ¡Qué furia la del profesor! Reaccionó iracundo porque en vez de humillarme a mí, quedó mal él. Después la vida dio vueltas y me convertí en profesor. Nunca, sin embargo, traté mal a mis estudiantes ni a nadie que tuviera un nivel jerárquico menor al mío.

GASTROENTEROLOGÍA

Cuando estaba haciendo internado en el Hospital de la Samaritana en Bogotá, conocí a Manuel Laverde, médico de la Universidad Nacional, unos seis años mayor, que estaba haciendo su especialización en gastroenterología.

Llegó el momento del irme al año rural. Antes de viajar a la Guajira, Manuel me regaló un libro argollado y en inglés, Manual de Gastroenterología Clínica. Viajé y como no tenía nada qué hacer, me dediqué a estudiarlo. Empecé a leerlo y me fascinó, entonces decidí hacer el ensayo de presentarme a gastroenterología a pesar de que en ese momento ya no quería ser cirujano del corazón, sino cirujano plástico.

Había cambiado en ese momento la idea de lo esencial: el corazón por la piel. En realidad, al final el cambio resultó ser el corazón por las tripas. Pensé en ser plástico porque siempre tuve muy buena habilidad con las manos. Además, en mi familia hay una fuerte tendencia artística: mi hermana pinta, yo también pintaba en el colegio y hacía caricaturas y estuve en teatro durante diez o más años. Mi hijo Felipe heredó esta vena artística porque toca el bajo eléctrico, la guitarra, el saxo, y también es un actor aficionado muy sobresaliente.

Estuve seis meses en Manaure (Guajira) y después un año entero como rural en Bogotá. Me presenté a Gastroenterología y pasé. Manuel me mostraba fotos de endoscopias. No se contaba con los equipos que tenemos ahora, de video, sino que había que mirar por un tubo. Me decía: “Mire esta úlcera”. Ese era el erotismo en la Samaritana: la foto de una úlcera desnuda.

Y yo , que veía nada de lo que me mostraba Manuel, le decía:

— ¿Y dónde está la úlcera?

Y él:

— ¿No la ve?. ¡Ahí está!

No quería ser gastroenterólogo. Esa especialización tenía un problema: el prerequisito de cursar tres años de medicina interna, la medicina de los adultos que comprende cardiología, neumología, reumatología, gastroenterología, y varias otras. Le tenía mucha pereza a la medicina interna, es más, ¡la odiaba! Después me di cuenta que era porque no la conocía.

Recuerdo mi primer turno como residente de Medicina Interna: ese día estuve a cargo de un número importante de pacientes graves, casi todos ancianos, entre los que había más de una docena de moribundos. Ese día, a pesar del susto, me enamoré perdidamente de la medicina interna porque me di cuenta, por ejemplo, que un diabético de noventa años que estaba en coma, era un paciente interesante y que yo le podía ayudar.

Los médicos tenemos gustos así, a veces incomprensibles para la gente, a veces llamativos. Y tenemos habilidades que uno ni sospecha. Por ejemplo, alguna vez un periodista muy conocido me dijo después de hacerle una endoscopia:

— Oiga, ¡a mí me impresionan mucho las manos de los médicos!

Cuando le pregunté la razón, me dijo:

— Las manos de ustedes no son manos de seres humanos. Son manos con una habilidad que no tiene la gente del común.

Y creo que sí, es verdad.

LA GUAJIRA

Antes de empezar una especialidad había que hacer un año de rural. Conseguí un puesto en el Hospital de Manuare, Guajira. Fue una experiencia extrema.

Eran los tempranos ochentas cuando llegué a a la alta Guajira nombrado director de un hospital. Tenía veinticuatro años. El pueblo era un desierto con cuatro calles donde estaba la Concesión Salinas. El hospital tenía veinte camas. Era lindo, pero completamente inoperante. Y le explico.

Cuando llegué me presentaron al personal y empecé a dar vueltas por el hospital. Entré a la farmacia. Allí se encontraba un familiar de un político muy famoso, era regente de farmacia: el que despachaba la medicina que uno formulaba. Tenía una nevera donde se almacenaban las vacunas. Le dije:

— Señor, ¿cómo le va?

Inspeccioné la farmacia del hospital, abrí la nevera, y pregunté:

— ¿Esto qué es?

— Son unos yogures para vender.

— Pero ¿por qué usa esta nevera? Eso no se puede hacer.

— ¿Por qué no?

— Porque cada vez que usted abre la nevera, la temperatura sube y las vacunas se dañan. Eso se llama cadena de frío.

— Yo vendo eso porque el sueldo aquí es muy malo. Entonces, voy a Venezuela, traigo unos yogures, los vendo y con eso me ayudo.

— Perfecto. Yo le doy permiso de que lo siga haciendo, pero no en la nevera del hospital. Cómprese una nevera y póngala donde quiera, pero no puede seguir abriendo la nevera de las vacunas para eso.

No le gustó mucho. Ese fue mi primer roce con la gente en la Guajira. Después de unos días la gente en el hospital y en la calle decía:

— “Ya llegó el cachaquito”.

— “Ese bebé vino a fregarnos la vida”.

El mismo día continué con mi recorrido, fui al garaje donde encontré dos ambulancias que se estaban pudriendo.

— ¿Cuánto hace que no funcionan?

— Uf, médico. Hace como cinco años.

— ¿Cómo traslada a los heridos?

— En camioneta o como se pueda, pero aquí no hay ambulancia.

Entonces pensé, ¡Ah, claro, el país! Entré a la sala de cirugía y como había aprendido a dar anestesia durante el internado, pregunté:

— ¿Aquí hay una máquina de anestesia?

— Sí, claro. Ahí.

Abrí una puerta y me vi sorprendido por una máquina de anestesia nueva reposando debajo de un plástico.

— Y esto ¿cuándo lo compraron?

— Hace como cinco años-

— ¿Quién la ha usado?

— Nadie. Médico, ¿usted sabe usarla?

— Sí.

— ¿Sabe armarla?

— ¡Pues claro!

Y empezamos a dar anestesia. Era increíble, esa máquina había costado un platal y estaba ahí, arrumada, acumulando polvo, guardada, nueva.

Por problemas con el paso de los días descubrí muy rápido que el guajiro es un personaje muy bravo, pero yo no me dejaba de nadie. Tenía en contra, además, al superintendente de la Concesión Salinas.

Tenía tres enfermeras en el hospital. Una era la preferida del superintendente a quien le decía que quería irse a Barranquilla a mandarse a operar los párpados, y él le daba dos meses de licencia. No contaba con ella para nada, creo que la vi en dos ocasiones durante mi estadía de seis meses. La otra se encontraba en posparto, entonces, como estaba amamantando a su hijo, tenía que irse varias veces al día.

La única que estaba disponible me ayudaba en la consulta, a atender los partos y en las pocas cirugías que hacíamos, ponía vacunas e iba conmigo al área rural en un carro de la compañía a visitar enfermos de la comunidad Wayuu.

A los dos meses de estar en ese plan, recibí una carta del sindicato acusándome de explotador, preguntándome por qué le estaba metiendo tantas horas extras a la única enfermera con que contaba. Y yo, que he sido volado toda la vida, les dije:

— Tiene razón, señores, tienen toda la razón. Le estoy dando muy duro a la enfermera, pero, como no tengo más, voy a cerrar el hospital.

— No, no, no. Pero ¿cómo va a hacer eso?

— Decidan. O me dejan trabajar con la enfermera que tiene voluntad y le gusta ganarse sus horas extras, o cierro.

Ese fue el primer encontrón laboral y de ahí para adelante hubo muchas más cosas por el estilo.

La vida allá es muy dura por diferentes razones. La noche en que llegué a la casa de huéspedes conocí a la médica del hospital, mi antecesora, la directora, una mujer de Bucaramanga. La encontré prácticamente escondida porque la tenían amenazada de muerte. Me dijo:

— Uy, menos mal llegó usted porque yo me voy mañana.

Sacó un manojo de llaves, y me dijo:

— Estas son las llaves del hospital.

— Pero ¿de qué son?

— De todo. Usted ahí va averiguando.

— Me voy mañana a las seis de la mañana. Ya tengo transporte. Chao.

Y se fue volada.

Y es que la violencia allá es impresionante. Si uno no hacía lo que el paciente quería, recibía amenazas. En mi caso, salí amenazado también del pueblo.

En esa época estábamos aún en la abundancia marimbera. Manaure era puerto de salida. Había un toque de queda no oficial para las noches de embarque: pasaban camionetas Toyota que venían de un pueblo vecino, daban vueltas y sus ocupantes disparaban al aire ráfagas de ametralladora. La gente del pueblo ya sabía:

— Ajá, hay embarque. Nos tenemos que acostar temprano.

Embarque significaba que a las ocho de la noche cada uno se iba para su casa. Mi cuarto en la casa de huéspedes daba contra el muelle. Desde ahí, con la luz apagada, veía pasar las volquetas cargadas de marihuana cargando un barco que permanecía atracado en el muelle hasta las seis de la mañana.

Yo era el único médico en el hospital. En frente, en el centro de salud de la Guajira, había otro médico, que se hizo amigo mío. Terminé dándole anestesia para que el operara, porque a mí el tema de la cirugía me daba cierta angustia. El tema de la anestesia lo dominaba o por lo menos eso pensaba en ese momento. Entonces dormía a los pacientes y él hacía el resto.

Paréntesis:

— ¿Sabe cuál es la definición de un anestesiólogo?

— Un tipo medio dormido cuidando a otro medio despierto.

Comencé a tener roces con algunos personajes. Una noche casi me tumban la puerta a golpes. En la casa de huéspedes dormía yo con otros seis empleados de la concesión, todos éramos gente del interior: el jefe de ingeniería mecánica, el de contabilidad. Cada uno tenía su cuarto. Debían ser las tres de la mañana cuando golpearon violentamente la puerta de entrada, a patadas. Me encontraba profundo. Alguien me llamó:

— Médico, hay un señor muy bravo que dice que su señora está en trabajo de parto. Dice que salga.

Salí medio dormido. Me encontré en la puerta a un mestizo, de dos metros, con una ametralladora colgada y bravísimo. Me dijo:

— ¡Es el colmo! ¿Usted por qué no está en el hospital?

El hospital quedaba a veinte pasos de distancia. El hecho es que el tipo levantó a gritos la casa, armado y todo. Le pregunté:

— ¿Cuántos años tiene su señora?

— Veinte.

— ¿Cuántos hijos ha tenido?

— Este es el primero.

— ¿Cuándo le empezaron las contracciones?

— Ahora.

— ¡Señor, su hijo va a nacer dentro de doce horas! ¡Quiere calmarse, por favor! Deje de gritar. Ya le expliqué lo que va a pasar. Voy a examinar a su señora, pero cálmese.

Murmuraban los de la casa de huéspedes a mi espalda:

— A este médico le van a pegar un tiro por alzado.

Fui al hospital, miré a la señora y les dije:

— Vean, váyanse para la casa y nos vemos a las ocho de la mañana.

El tipo se ofreció a llevarme en la camioneta. Bajó el tono y dijo:

— ¡Qué pena, médico!

Como a la semana de llegar a la Guajira me regalaron un revolver. Alguien me dijo:

— Aquí el que no anda armado, sobre todo si es el cachaco, sale porque sale.

Tal como le pasó a la doctora de antes que estaba amenazada porque tuvo un problema con un paciente. Alguno de los clanes guajiros la tenía amenazada. Le notificaron que si no se iba, la mataban.

Una vez que empiezan a decir en el pueblo que a fulanito lo van a quebrar es porque lo van a quebrar. Primero riegan el cuento, como para darle chance al personaje de irse. No es que le digan a uno de frente, “te voy a matar mañana”. No. Cuando comienza el chisme ya uno sabe que tiene una semana o dos para irse. Así funciona.

La primera noche que llegué los que estaban en la casa de huéspedes me dijeron:

— ¿A Usted le gusta la rumba?

— ¡Me fascina!

— No puede salir.

— ¿Por qué no?

— En las rumbas matan a los cachacos como matan a los perros. Usted está ahí sentado y pasa un clan enemigo en una camioneta y se los rocea a todos.

— Pero si es un pueblo de cuatro calles y cuatro carreras.

Y efectivamente, pocos días después me invitaron a una fiesta y dije:

— ¡Voy!

— Oiga, ¡que no salga médico!

Pensé: soy el médico del pueblo, ya me deben conocer. Si me van a asustar pues se fregaron porque no me voy a dejar.

Me fui para la rumba y todos los asistentes estaban sentados en sillas de plástico delante de una casa que no tenía baño, solo un hueco en el piso del patio de atrás tapado por una lata. Pero sí tenía unos bafles inmensamente grandes, equipo de sonido como de discoteca y camionetas 4×4. Pero baño no había.

Entonces todo el mundo estaba sentado ahí en frente, tomando mucho whisky traído de Venezuela, porque valía dos centavos la botella. Y yo esperaba el momento en que pasara la camioneta con los sicarios de ametralladora y nos fumigaran a todos. Pero no pasó nada.

A las cinco de la mañana empezó a clarear, cuando vi que el del lado, que estaba sentado conmigo conversando, sacó un revolver. Pensé: ¡Ay! ¡Me dijeron, me lo advirtieron! ¿Por qué, si no les he hecho nada?

Comenzó a disparar al aire y todos los que estaban ahí sacaron sus revólveres e hicieron lo mismo. El amanecer, con esa luz medio azul y con los fogonazos de los tiros, se veía espectacular. Esa es la celebración del fin de la parranda. Llegué despierto hasta ese momento por el cuento ese del que se duerma lo motilamos. Y es cierto, le cortan el pelo, le echan alguna vaina o le untan cosas. Uno no se puede quedar dormido en una fiesta de esas.

Entonces supe: ¡Ah, aquí la vaina es armado!

La primera arma que me regalaron era como de juguete. Yo no sabía nada de armas. Había disparado un par de veces en Bogotá en polígono y no más. Pero esta pistolita era calibre 22, tan pequeñita que, cuando uno disparaba, se le quemaba el dedo gordo de la mano. La gracia, a la salida de las fiestas era tratar de bajarse las luces del alumbrado público; todos salíamos a lo mismo, pero yo nunca le di a nada. Después, como al mes de esa fiesta, me regalaron un revólver calibre 38.

Me habían dicho que los pacientes de la Guajira eran muy violentos. Entonces, cuando me llamaban de noche, salía en pantaloneta, camiseta vieja, chanclas y el revolver al frente metido entre la pantaloneta, buscando que solo se viera la cacha para que no se alebrestaran mucho. No salía de pantalón largo ni camisa de mangas. Estábamos en un pueblo olvidado, entonces yo salía como estaba. Me adapté rápido.

Una vez llegó un señor con una herida de bala en el hombro y en la sala de urgencias había como cincuenta personas. Fueron a llamarme de afán y llegué corriendo. Casi no puedo pasar por la muchedumbre presente.

— ¿Qué ocurrió? ¿Dónde le pegaron el tiro?

Algún genio contestó:

— ¿Es que usted no ve, médico? ¿No ve que se lo pegaron en el hombro?

— ¿Usted quién es?

— Soy el primo.

— ¡Se sale! El que no sea hermano o el padre, ¡se va de aquí!

Y fueron saliendo.

Ese día cogí fama de bravo. Entonces me reiteraron:

— Si va a ser así de bravo, es mejor que ande armado.

Cuando me ofrecieron ese rural pensé que iba para un sitio paradisíaco, parecido a Miami, pero terminé en semejante pueblo polvoriento, de calles de arena, desolado. No había agua dulce corriente, todo era agua de tanque. La única comida disponible era sardinas enlatadas y arroz blanco. Hacía un calor infernal y no había aire acondicionado en la casa de huéspedes. Me tocaba dormír con un ventilador apuntando a la cara y otro a los pies. La noche en que se iba la luz me despertaba el calor, y entonces salía a la sala y me encontraba a los otros diez abanicándose con periódicos.

Técnicamente debía atender solo a los empleados de la Concesión Salinas, pero claramente también atendí a la gente del pueblo. Así, la noche que estaba de fiesta, el otro médico me reemplazaba. Era una cosa tácita, no un contrato.

- ¿Va un niño a la Guajira y quién regresa?

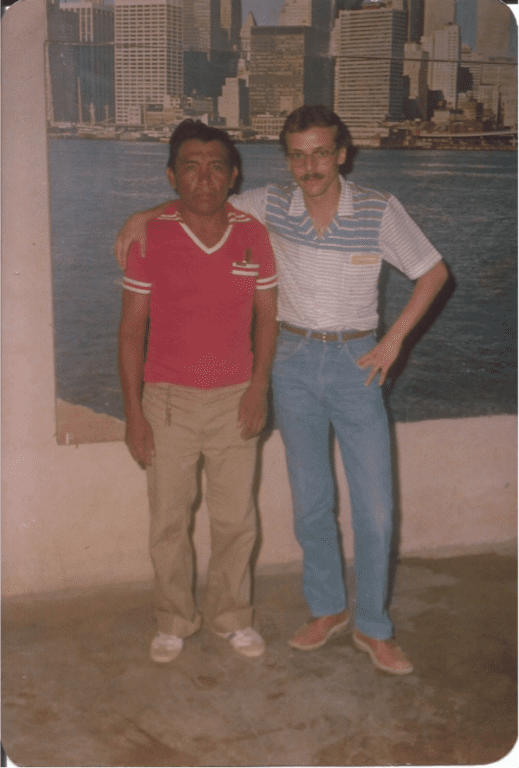

Un tipo muchos años más viejo. Eso decía mi papá, que para esa época trabajaba en Uribía con la Morrison en la mina de carbón, como a una hora de camino. Lo vi una sola vez en esos seis meses cuando fue a visitarme.

La Guajira me cambió. Viajó un niño Javeriano altruista y romántico, y volvió un tipo muy diferente. Llegué muy contrariado, también un poco desilusionado con la realidad de Colombia, sobre todo con la del área rural. Es otro país, otra época en la que prima la ley del más fuerte, con el tráfico de marihuana ramplante, todo el mundo armado, la policía inexistente, sin autoridad judicial porque los jueces era monigotes de las mafias. La gente aguantando y con muy poco para comer. Lo que se ve ahora, niños Wayuu muriendo de hambre, es así desde hace tiempo. Yo iba, hacía rondas en las rancherías, veía mucha tuberculosis y desnutrición en adultos y niños. Era una situación impensable.

Tuve problemas con la gente que se hacía la enferma y me pedía una incapacidad que yo no les daba. Se ponían furiosos. Otra cosa que me aburrió mucho fue el hecho de que se fuera el agua en el hospital.

El hospital contaba con unos tanques enormes que se debían llenar con carrotanque, porque no había agua corriente de la llave. La enviaban desde las oficinas de la Concesión Salinas donde estaba el superintendente. Un día lo llamé a decirle:

— Mándeme un carro tanque con agua.

— Médico, lo que pasa es que está arriba en no sé dónde y se dañó la bomba de sí sé cuántas…

— Bueno, pues espero hasta mañana, maestro. Porque sin agua un hospital no puede funcionar.

Pasó una semana. Tenía acumuladas en una esquina las sábanas llenas de sangre de los partos que había atendido. Todo estaba lleno de moscas. No había con qué lavarse las manos. Llegué un día, estaba mi única enfermera, entonces le pregunté:

— ¿Pusieron el agua?

— No, doctor.

Me fui caminando hasta la Superintendencia, le dije a la secretaria del señor superintendente que necesitaba hablar con él de manera urgente. Me recibió:

— ¿Qué le pasa, médico?

— A mí no me pasa nada. Le pasa a su hospital, que está bajo su jurisdicción. Le pedí agua hace una semana, y no me la ha enviado.

Hay un foco de posibles infecciones allá, las sábanas están sucias, las enfermeras no se pueden lavar las manos, los pacientes tampoco, no puedo operar a nadie, no puedo hacer nada.

De manera pues, vengo a decirle, que voy a devolverme caminando hasta el hospital. Si, cuando llegue hay agua, seguimos funcionando, de lo contrario, voy a cerrarlo y a llamar a la Concesión Salinas en Bogotá para que usted responda.

¡Con permiso!

Era medio día, cuatro cuadras representaban media hora de caminata porque el sol obligaba a resguardarse bajo techo y tomarse una botella de agua. Todo un desierto. Al llegar, ya estaba el carro tanque alimentando el hospital con agua.

Todo era así, a las malas. Además, la gente no entendía que las cosas había que hacerlas bien, no sé si por incomodarlo a uno o por simple negligencia. Porque, ¡cómo dejan un hospital sin agua! Ese día decidí que me iba.

BOGOTÁ

Al día siguiente devolví las llaves:

— Señor superintendente: le estoy entregando su hospital. ¡Renuncio!

— ¡Usted no puede renunciar!

— ¿No? ¿Por qué no?

— Porque usted necesita permiso de Bogotá.

— ¡No necesito permiso de nadie! ¡Me voy! Y le estoy entregando las llaves. Adiós.

Otro dato: a mi llegada a la Guajira, me dirigí al Departamento de Salud en Riohacha para entrevistarme con el médico en jefe, quien me dijo:

— Mire, ese puesto era para un recomendado mío y no sé por qué lo nombraron a usted. De manera que, le advierto, no le voy a avalar su rural.

No me importó, y salí de su oficina a trabajar. Pero a los seis meses, cuando empezaron los problemas fuertes, pensé: además de todos los conflictos que tengo con la gente, no voy a obtener un solo papel que me permita continuar mi carrera.

Las cosas se juntaron. Sin embargo, creo que resistí mucho. Es que me gustaba lo que hacía. En esa época de la vida uno se le mide a muchas cosas, cosas que ahora no haría por nada. A esa edad, lleno de energía, uno cree que todo lo puede y disfruta los retos.

Llegué entonces a la Javeriana donde el decano y le dije:

— Padre, me van a matar en la Guajira.

— ¿De verdad? ¿Qué pasó?

— Me pelié con un poco de gente y estoy amenazado.

— ¡Usted no puede volver allá!

Tomó el teléfono y llamó al doctor Barriga, secretario de salud de Bogotá de entonces y le dijo:

— Tengo un estudiante brillante de nuestra facultad que está en dificultades por amenazas de muerte en la Guajira. Está haciendo el rural y necesito que lo continúe acá.

Tapando el auricular con la mano, me preguntó:

— ¿Qué si quiere en el barrio Meissen o en Suba?

Me decidí por Meissen. No era nada fácil tampoco, pero nuevamente estaba en Bogotá, tenía vida de ciudad, más recursos para atender a la gente y que contaba con hospitales grandes.

El año rural es tan terrible como el internado, porque a uno en la facultad le inyectan toda la medicina en cinco años, y sale uno a ver pacientes siendo aún niño. Se cuenta con una gran cantidad de información, pero muy poca experiencia.

De estudiante nos permiten examinar a los pacientes, pero la responsabilidad final siempre es de los profesores y de la institución. Luego ya no, ya se está solo y se debe asumir la responsabilidad.

Cuando entré a medicina interna me volví medio nerd porque me fascinó la especialidad, me atrapó. Me volví muy exigente con los internos y con los estudiantes. A medida que uno avanza en su campo, todo va cambiando, se va complicando un poco, y al final se espera que uno sea experto.

Cuando entré a medicina interna me di cuenta de que yo era detallista como mi papá, a quien le gustaban las cosas bien hechas, estricto con cumplimiento del deber, con trabajo, con las responsabilidades. Entonces me volví medio perfeccionista como él, pero sin perder el norte. Sin maltratar a nadie.

Mi gran profesor, Sidney Fassler, cirujano de la Universidad Nacional que estudió gastroenterología y los rudimentos de la endoscopia en Francia, me acogió bajo su ala. Pasados los años decía que yo era su alter ego. Era como un padre. A veces me pegaba cocotazos, me empujaba o me decía nombres que no puedo repetir acá. Por ejemplo, si estaba haciendo una endoscopia difícil y prolongada, se me acercaba y me decía:

— ¿Qué está haciendo, chino pendejo?

— No profe, es que aquí hay una estrechez del esófago, quiero dilatarla, pero no he podido…

— ¿Cuánto lleva ahí?

— Cinco minutos.

— Tiene dos minutos mientras me voy a tomar un café y vuelvo. Si no lo ha logrado, saca el endoscopio.

Se tomaba su café y, de pronto, ¡pum!, el golpe.

— ¡Suelte el equipo!

Me pellizcaba, pero por la noche me invitaba a comer a su casa.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Recuerdo que mi papá tenía una frase (no soy de frases, pero las de mi papá a veces me impactaban). Él me decía que aceptara los cargos importantes u honoríficos, que trabajara en ellos dos años y que luego renunciara.

— Usted tiene que aceptar ser gerente, jefe, director, coordinador, edito, pero no se esté más de dos años en un cargo.

— ¿Y eso para qué sirve?

— Puede cambiar la mentalidad de la gente, poner a funcionar un departamento o un servicio en un año o en dos. Cuando usted vea las cosas andando, ahí se retira.

— ¿Pero eso qué utilidad tiene?

— Pues que puede llenar su hoja de vida con ¨exes¨: ex jefe de tal cosa, ex director de tal otra, ex gerente de más allá, expresidente de no sé qué, etc.

Así lo hice. Me quedé dos años en todos los cargos administrativos que tuve, siempre relacionados directamente con la carrera.

Ya graduado, llevaba dos o tres años trabajando en el hospital como gastroenterólogo, iba a la reunión de las siete de la mañana que dirigía el doctor Fassler y en la que revisábamos los casos del día anterior, endoscopias difíciles, pacientes hospitalizados, etc.. Era la puesta al día, así como hacen los policías por la mañana en las series gringas. Un buen día el Dr. Fassler dijo:

— Señores, tengo que decirles que ya no soy el jefe de gastroenterología.

— Profe ¿cómo así?

Aclaro que el doctor era un ser adorado por todo el mundo, muy buen médico y muy buen profesor, un papá para nosotros, sus alumnos. Era especial en su casa, en el trabajo, en el hospital. Todos los respetábamos y algunos lo queríamos como profesor, mentor y amigo. Era una figura excepcional. Dijo:

— Sí, ya no más. Creo que tiene que haber un cambio generacional. Les comunico que a partir de ahora el nuevo jefe es el doctor Marcelo Hurtado.

— ¡¿Yo?! ¿Sin decirme nada antes?

— Usted es el jefe a partir de ahora.

Y se me hizo un nudo en el estómago.

Se quedó callado, me miró y me dijo:

— ¡Arranque la reunión, gran pendejo!

— Bueno señores, empecemos…

Fassler se aburrió del cargo y me encartó a mí. Ese fue mi primer cargo administrativo, jefe del servicio de gastroenterología en la Samaritana. Debía tener treinta años.

Me quedé tres años durante los cuales logramos definir el sistema de funcionamiento de por turnos, cambiamos la contratación que teníamos con el hospital, creamos lo que ahora llamarían un outsourcing.

Para ese momento de mi vida nació mi hijo Felipe. Antes de seguir debo aclarar que me casé dos veces. Primero con una oftalmóloga, matrimonio que duró siete años. Después con una nefróloga pediatra muy brillante, especializada en París, la madre de mi hijo.

Después del Hospital de la Samaritana trabajé en la Clínica del Country. En esa época se decidió hacer una sede nueva. Cuando la estaban terminando el dueño me invitó a conocerla, hicimos un recorrido y me dijo:

— Mire, en esta puerta va a quedar gastroenterología y endoscopia.

— Chévere.

— En el letrero va a decir: Marcelo Hurtado, jefe.

— ¡Qué?

— Sí, usted tiene que ser el jefe de este servicio nuevo.

— ¡No! No puedo, tengo muchos pacientes, hago diez horas de consultas y endoscopia todos los días, dicto clases en la universidad y tengo actividades gremiales. No puedo encargarme de esto.

— Le obliga, porque nos conviene a todos.

Los gastroenterólogos que estaban en la antigua clínica se peleaban mucho, a veces de manera penosa y en público. El jefe médico me dijo:

— Usted tiene que ponerle orden a eso porque es todo un circo.

Entonces acepté, los convoqué y les dije:

— Miren, a partir de mañana seré el nuevo jefe y las cosas van a funcionar de esta manera. Las relaciones con las clínicas serán de esta otra. Su porcentaje será de tanto. La responsabilidad es esta.

Y uno de ellos, que por lo visto no estaba bien informado, me dijo:

— ¿Con autoridad de quién usted está haciendo esto?

— Con la autoridad del dueño de la clínica. ¿Quiere que se lo llame para que le confirme?

Cambié algunas cosas, el servicio fue creciendo y se fue haciendo cada vez más importante para la Clínica. A los dos años me fui. Después de diez años regresé, porque al fin y al cabo es mi casa, y ahí me siento apreciado y querido.

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GASTROENTEROLOGÍA

El cargo administrativo gremial más importante que he asumido quizás sea el de presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y de un conglomerado de asociaciones del tubo digestivo.

En el 2007, el presidente de la Sociedad Colombiana de Gastroenterología, estando en Boston, me dijo:

— Marcelo, decidí que tú eres el próximo presidente de la Asociación.

— ¡Qué? ¿Está loco?

— Es que yo no te estoy preguntando, te estoy diciendo.

— ¡No moleste, Fernando!

Se trataba del doctor Fernando Sierra, personaje brillantísimo, sagaz, inteligente y con mucha visión de futuro, que en ese entonces, además jugaba tenis en el mismo club donde yo juego. Cualquier día se sienta junto a mi señora y le dice:

— Tu marido no le quiere devolver a la Sociedad de Gastroenterología lo que la Sociedad le ha dado. Es un egoísta. Él tiene que ser el próximo presidente, tiene que tomar las riendas y….

— Pues, dígale a él.

— Ya le dije y no quiere.

Terminó convenciéndome y ni siquiera hubo votación. ¡Me aclamaron!

Tenía a cargo el manejo del presupuesto, la organización de eventos científicos nacionales e inernacionales, la coordinación de diferentes publicaciones los asuntos gremiales y las relaciones con el gobierno, para unos trescientos médicos en el país. Pero, e trataba de un gremio sin ningún poder real. Tan solo contaba con unos cuantos pesos ahorrados producto de ganancias de congresos médicos y contratos con la industria farmacéutica. Creo que al Ministerio le daban nuestros reclamos y propuestas, porque no éramos representativos. Acepté teniendo en cuenta que las presidencias en la Asociación duran dos años y porque con esto atendía lo recomendado por mi papá.

Somos varias sociedades agrupadas en una: la de gastroenterólogos, que es la más grande, la sociedad de colon y recto, cuyos miembros son cirujanos, la sociedad de hígado y la de endoscopia digestiva. Nosotros éramos la sociedad madre y subsidiábamos de alguna manera a las chiquitas, pero las relaciones económicas entre el uno y el otro no estaban claras. En una reunión le dije a las diferentes juntas directivas:

— Se acabó el problema. Vamos a modificar este absurdo.

Entonces puse a funcionar a las cuatro sociedades por compartimentos, esquema que actualmente mantienen. Uno de los miembros de mi junta me dijo:

— ¡Usted está actuando en detrimento de las finanzas de la Sociedad Colombiana de Gastroenterología!

— ¿Por qué?

— Porque usted va a perdonar el arriendo de cuatro años que nos debe la Asociación de Endoscopia.

— Y usted, que fue presidente de esta asociación, ¿por qué no lo cobró cuando le tocó? Se trata de arreglar el problema. Igual, somos los mismos. La plata que ellos nos deben es como si nosotros nos la debiéramos.

Hice lo que me correspondía, modifiqué el funcionamiento interno, modernicé la revista al cambiarle el formato anticuado que tenía. Fusilé el modelo de una norteamericana, muy conocida, entonces la nuestra empezó a subir en la clasificación nacional y estamos catalogados internacionalmente. Se publica en Internet en varias bases de datos científicas. Más adelante me dediqué a las relaciones internacionales de la Asociación.

Desde presidencia se organizan congresos a los que se invita a conferencistas gringos, europeos, suramericanos y asiáticos que vienen y se vuelven amigos de Colombia. El cargo se convierte en una oportunidad muy valiosa de conocer gente de afuera.

Una de las cosas que la Sociedad tiene para mostrar, desde mucho antes de ser yo su presidente, es la parte académica porque se hace cursos de extraordinario nivel, se estrenan especialistas jóvenes, y se envía gente becada al exterior para que se capacite. Es muy sólida en eso.

Gracias a los cursos internacionales que se organizan en Colombia, muchos genios de la gastroenterología mundial se enamoran del país. Siempre quieren volver, traer a sus familias, conocer el Museo del Oro, la Catedral de sal en Zipaquirá, ir a la Costa, a la Guajira.

COFRADÍA DE LA BUENA MESA

Pertenezco a un grupo de cocina, el mismo de Guillermo Llinás. Este grupo ha sido uno de los hallazgos más importantes de mi vida. Contamos décadas cocinando todos los jueves.

A mis amigos de cocina los veo más que a mi propia familia. Vivimos en camaradería, un grupo de amigotes y hermanos. Ahí todos son personajes, todos son importantes en lo que hacen, algunos muy conocidos nacionalmente, y hay varios emperadores o que por lo menos se sienten como tales. Ha ido mucha gente a acompañarnos, desde políticos importantes hasta periodistas.

Alguna vez sacaron una nota en El Espectador, otra en Semana. Hemos sido invitados a programas de televisión. Tenemos la idea de publicar un libro en el que cada capítulo sea un cuento corto de la vida de cada uno de nosotros, con dos o tres recetas favoritas.

Yesid Castaño, quien fue gobernador del Tolima y director de la Aerocivil, personaje interesantísimo, erudito de la cocina colombiana, convocó a un par de amigos hace más de veinte años y con ellos inició este proyecto, pues siempre fue aficionado a la cocina. Un médico amigo de mi esposa, que hacía parte del grupo original, le comentó lo que estaban haciendo y ella le sugirió que me invitara. Un día fue a mi casa, le hice unos huevos pericos o algo así, y me dijo:

—¡Usted cocina bien! Lo invito a mi grupo de cocina.

— No tengo idea de cocinar, pero me encantaría.

— Lo voy a presentar.

Ahí se opta por la membrecía como en un club. Hay que asistir tres veces para que lo conozca la gente. Si cae mal el individuo, pues no lo recibimos. La cuarta vez tiene que cocinarle al grupo.

Uno de los miembros funge de enólogo, y lo molestamos porque el vino no era el apropiado o por que era muy barato o, al contrario, muy caro. Contamos con expertos en todo. Algunos nos da clases de economía, otros nos aleccionan en política, otros en negocios. Los chismes también hacen parte del programa, ni más faltaba.

REFLEXIONES

Soy un enamorado y un defensor de la vida. Todo lo malo que ocurre en el país me produce una impotencia terrible. Pero en medio de todo lo hay cosas que reconfortan y dan sentido de pertenencia.

- ¿Cómo es con sus pacientes?

Me considero un consentidor de pacientes. Ellos me cuentan sus cosas y a todos los oigo y les dedico tiempo porque me parece que eso básico en mi especialidad. Soy internista. Los internistas tenemos esa paciencia.

- ¿Qué ha aprendido de la medicina interna?

La medicina interna enseña, entre otras cosas, la paciencia que hay que tener con el ser humano. En principio soy crítico de las personas, pero la vida me ha enseñado que a los pacientes no los puedo juzgar. Al principio se puede caer en la impaciencia y el desespero cuando que alguien se presenta con un problema complejo o cuando no se atienden las recomendaciones que uno sugiere . Pero, a medida que uno va madurando, se adquiere paciencia y se da uno cuenta de que el enfermo está enfermo por algo, y que todos necesitan la misma atención. Aunque, por ejemplo, entre alguien antipático al consultorio y que diga casi en spanglish:

— Vengo a hacerme una endoscopia . Yo siempre me la hago en la Mayor Clinic de Rochester, pero este año no voy a viajar a los Estados Unidos, entonces vengo a que me la haga usted.

En contraste, me acuerdo que muchas veces al hospital llegaba gente que no tenía un centavo para pagar la cuenta. Sacaban en urgencias un pañuelo sucio lleno de monedas, las vaciaban en la mesa y decían:

— Cóbrese de ahí sumercé.

Esa es la medicina de hospital que me fascina. Gente que mira con una necesidad infinita en los ojos, con una angustia terrible, y a la que uno cree que de pronto le puede ayudar en algo.

- ¿Tanto golpe de realidad lo ha vuelto insensible?

No es que uno se vuelva insensible con el paso de los años, sino que aprende a manejar el trauma emocional. El de los pacientes y familiares, por un lado, y el de uno, por el otro.

Recuerdo cuando estaba en la Guajira, en ocasiones no dormía después de operar aun paciente pensando: “¿Se irá a morir?”. Por supuesto que importa su situación, pero uno aprende a poner las emociones en su sitio.

- Entendería que se le han muerto pacientes.

Se me han muerto varios. Pacientes con cáncer, infartados, ancianos con enfermedades terminales. La primera noche que hice turno de medicina interna en el Hospital de La Samaritana, quedé a cargo de los pacientes hospitalizados. Se llevaba un registro de los que se morían durante cada turno, con la fecha, la cama, el nombre, la cédula, la enfermedad padecida. Cuando se morían, uno le ponía una cruz al lado del nombre. Entonces uno llegaba al día siguiente, abría el libro y veía que se habían muerto, por ejemplo, cuatro pacientes.

Empecé el turno y a las once de la noche me llamaron porque había un paciente en paro, en mi piso. Eran treinta camas de mujeres y treinta de hombres distribuidas en cubículos de cuatro. Se trataba de un viejito agonizante, que murió. Entonces tomé el libro de registros para poner la cruz. A la media hora, el paciente de la cama de al lado sufrió un paro y también murió. Después el de la cama al otro lado y finalmente el último del cubículo. Como un dominó, uno por uno. En un cubículo de mujeres murieron dos esa noche. Llené el libro de registro con seis cruces.

Al día siguiente me comenzaron a llamar “El exterminador”. Porque en un sólo cubículo se murieron todos en una noche. Fue una reacción en cadena, una noche desastrosa.

El profesor de Medicina Interna, muy incrédulo, me preguntó:

— Hurtado, ¿Qué le hizo a los pobres viejos?

— No, pues, se murieron todos, estaban agonizando.

Pero me miraron con cierta desconfianza. Inauguré mi especialización con una mortandad salvaje. Emocionalmente me sentí muy golpeado, además estaba muy joven. Ver morir a una persona significa en cierta forma el fracaso del arte de la medicina.

- ¿Cuándo fue la primera vez que vio un muerto en su vida?

La primera vez vi un muerto en mi vida fue en la Autopista Norte. Iba en bus para el colegio. Tendría siete años. En esa época, al puente que queda en la 170 le decían el tercer puente. Debajo del tercer puente había una persona boca arriba con una sábana blanca y un manchón de sangre. Esa noche no dormí de la impresión.

Las muertes violentas me impactan mucho, aún hoy, pero ahora las veo diferente. Cuando tenía quince años vivía en un barrio al lado de la carrilera. Una noche llegaron mis amigos a decirme:

— ¡Marcelo, venga que un tipo se le botó al tren!

El muerto estaba en mil pedazos. Pero lo peor fue cuando llegaron los de la morgue en una camioneta que llamaban el panel. Se bajó un funcionario diminuto, tomó el sombrero del muerto y se lo puso en la cabeza. Cogió una mano y la cabeza y las echó a una caja de metal como una cubeta. Sonaron como piedras. Recogió veinte metros de tripas a mano limpia, porque no usó guantes, esparcidas por la carrilera: las fue enrollando en su brazo. Esa noche me tocó dormir en la misma cama con mi papá, de la impresión tan fuerte.

Guardadas proporciones, en medicina puede suceder algo similar de impresionante.

- ¿Qué manejo le da a un paciente terminal?

Cuando se acerca la muerte de un paciente busco ser objetivo y neutral. No soy melodramático ni duro. Aprendí, con los casos que me han tocado, a decir:

— Mira esto es un tumor, por ahora no se sabe cuál es la posibilidad de supervivencia, pero hay que actuar rápidamente. Ya llamé a un cirujano para que venga a verlo.

Normalmente la gente se derrumba. Algunos pasan saliva y después, se meten a un baño y lloran. Siento un dolor terrible, me parece espantoso que se pierda una vida. Cuando hago un diagnóstico así, las enfermeras lo notan en mi cara. Busco optimizar lo que sigue de ahí en adelante. Tampoco soy hipocondríaco, no me sugestiono con lo que veo.

- ¿Cómo desbloquearse ante un día difícil y seguir con su vida?

Siempre hay un grado de afectación con los diagnósticos malos. Da duro. Ahora, cuando el paciente es un amigo o alguien cercano, es posible que uno lo lleve en la cabeza todo el tiempo por días y meses.

La mayoría de los médicos no le tememos a la muerte. En mi caso, le tengo miedo a hacerle daño a un paciente, sin querer. Ahora lo manejo mejor, pero dan ganas de morirse con una complicación, pero es parte de la vida de un médico.

- ¿Se encomienda a alguien, a algo?

No.

- ¿Cree que hay algo después de la muerte?

Algo tiene que haber, no sé qué nombre ponerle. Tengo una sensación muy rudimentaria, la percepción de que hay algo supranatural. No puedo precisarlo. A veces se siente uno observado o protegido y entonces dan ganas de decir:

— Ah, claro, es que mi mamá me está mirando.

Nosotros los médicos somos muy escépticos. Creo en la ciencia, en los números de la ciencia. Aunque los números no son todo en medicina, hacen parte de las herramientas que usamos para ayudarle a la gente.

Un examen no es absoluto, es posible que logre un diagnóstico, pero es posible que no. Eso lo tiene que saber el paciente, tiene que estar bien informado. Creo, en cambio, muy poco en las anécdotas:

— No, doctor, es que mi tía tenía un cáncer de seno, le dieron un preparado de hierbas y se curó.

— Ah, la felicito.

No le puedo recomendar nada parecido, porque eso no tiene estudios. La gente se muere a veces por yerbas que formulan los naturistas. También es cierto que el 80% de la medicina no tiene ninguna comprobación. Muchas de las cosas que hacemos las hacemos porque es lo que está escrito, pero no hay comprobación de eficacia o seguridad con estudios serios en la muchos casos.

Hay dos cosas que uno aprende después de muchos años en la medicina. Primero, que muchas cosas no sabemos por qué las hacemos. Por ejemplo, no sabemos por qué el acetaminofén funciona, cuál es el mecanismo por el cual le quita a uno el dolor de cabeza. No se ha podido descubrir. En algún accidente o golpe de suerte salió esa molécula y le quitó el dolor de cabeza a alguien.

Segundo, que la gran mayoría de las cosas no se curan. Por lo menos en la Medicina Interna. Una fractura se arregla; una infección se puede curar con un antibiótico, pero la gran mayoría de las condiciones médicas no se curan. La hipertensión arterial no se cura, una alergia o una artritis tampoco. Puedo citar doscientas enfermedades que no se curan. Uno lo que hace es tratar de mejorar la calidad de vida del paciente para que, por ejemplo, a pesar de ser artrítico, pueda caminar. Que quien tenga una enfermedad de colon, pueda comer.

Ahora hay una tendencia muy fuerte, por lo menos en mi área, a culpar a los microbios intestinales como origen de varias enfermedades. Hace unos treinta años se descubrió que los infartos tenían que ver con una bacteria, la clamidia. Ahora estamos metidos en un concepto que se llama la microbiota intestinal, que es lo que antes las señoras llamaban flora intestinal, que pinta como el futuro en el tratamiento de muchos males.

- ¿Conserva la capacidad de sorprenderse?

Claro. La medicina es tan compleja y cambia tanto y tan rápido, que uno no deja de sorprenderse con decenas de cosas que se descubren todos los años.

- ¿Qué avance científico le gustaría que se diera?

Le había mencionado antes el tema de la microbiota intestinal. La posibilidad de explicar y curar distintas enfermedades a partir de la manipulación de los microrganismos que habitan en el intestino humano. Eso es fascinante. Ojalá me alcance a tocar.

- ¿Qué piensa de la eutanasia?

Está justificada en ciertos casos. Es difícil el tema porque tiene connotaciones religiosas, pero bajo el punto de vista médico, no tengo ninguna duda.

- Como médico ¿qué no haría por nada del mundo?

Muchas cosas. Salirme del camino de la ética y de la verdad son cosas impensables para mí.

- ¿Se arrepiente de algo?

No. Ningún error ha sido intencional. Nunca he hecho cosas para hacerle daño a alguien.

- ¿Qué poder sobrenatural le gustaría tener?

El de leer la mente de las personas.

- ¿Qué hace para mantenerse activo?

Además de la lectura como ejercicio diario, viajo dos o tres veces al año a los Estados Unidos y a Europa para actualizarme.

- ¿Qué le gusta dejar en las personas que se acercan a Usted?

La sensación de que son importantes.

- ¿Qué le gustaría que se dijera de Usted el día de mañana?

Que amé lo que hice, a mi familia y a mis amigos. Y que traté de ponerle una buena dosis de humor a todo, hasta a lo peor. No más.