ANA CATALINA ARENAS – ANA CATA

Antes de hablar un poco de mi vida, deseo agradecer la amable invitación de Isa quien me conoce desde hace años y se ha interesado por saber qué es lo que hago; por qué me encuentro desde hace tres meses y medio a bordo de un barco navegando en aguas internacionales del Mediterráneo, con el propósito de salvar vidas de migrantes y refugiados que, en pequeños botes inflables, intentan llegar a las costas de Europa.

Pues bien: soy la menor de tres hermanos, nacida en Bogotá pero criada en Pereira ciudad de toda mi familia y en donde pasé mi niñez. Soy colombiana con fuerte identidad latinoamericana. No puedo escuchar una salsa, un porro o un joropo porque me lo bailo y si es un tango al menos lo intento; amante de la bohemia, la fiesta y el buen comer… Claro está, cuando puedo y no estoy viviendo en un barco, en la mitad de la selva o en el sur del desierto del Sahara.

La imagen que tengo de mi papá es la que ha construido el relato familiar y sus amigos que lo definieron como una persona alegre, más pereirano que la Perla del Otún, muy auténtico y amiguero, con gran sentido del humor, buen bailarín, amante de la salsa y del fútbol e irredimible hincha del Deportivo Pereira. Cuando yo tenía cuatro años, mis papás se fueron de viaje y regresaron antes de lo previsto porque él se enfermó, después de unos pocos días en la clínica, viajaron de nuevo a Bogotá y nunca más lo volví a ver. Solo recuerdo que mi tía Diana me vistió muy elegante para asistir a una misa de la que solo tengo imágenes difusas.

Estudié en Pereira, en el Liceo Inglés hasta los 14 años cuando, con lágrimas en los ojos y obligada, tuve que dejar mi colegio y mis amigas, próximas como yo, a celebrar nuestros quince años, para vivir en Bogotá. En este momento y sin darme cuenta, empecé como a cumplir un destino de nómada que me llevaría de Colombia a residir en Ecuador, Inglaterra, Suecia, Venezuela, Francia y al Chad en África.

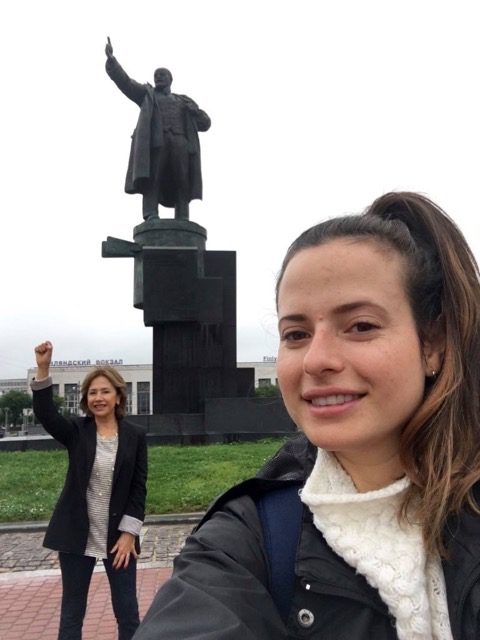

Desde pequeña me gustó actuar, cantar, disfrazarme, ser el centro de las fiestas de los mayores. Si era el 24 de diciembre yo representaba a la viuda del marrano que mataban en la finca, si era en la clase de sociales yo hacía de Manuela Beltrán la comunera que se rebeló contra el alza de impuestos y arrancó el edicto gritando ”Viva el Rey y muera el mal gobierno”, o vestida de hombre con barba postiza y sobre un pupitre, alzando los brazos, gritaba como Rafael Núñez: “Regeneración fundamental o Catástrofe” anunciando el fin de la Constitución del radicalismo liberal.

Cursé noveno y décimo año en Bogotá donde encontré un maravilloso grupo de amigos y amigas que aún conservo. Las tareas y trabajos los hacíamos en mi casa. En la clase de español dramatizamos los cuadros de la Gitanilla de Cervantes y representé a Adela en La Casa de Bernarda de Alba, obra con la que conocí a García Lorca y disfruté memorizando sus poemas. Leímos La Náusea de Sarte y La Metamorfosis de Kafka y experimenté el sin sentido de la vida, el hastío de la cotidianidad y el absurdo de la existencia.

Antes de ingresar al curso once, a mi mamá la llaman para trabajar en un Banco de Ecuador y otra vez… debo dejar a mis amigas y llegar a un país extraño. Me invadió la nostalgia, me deprimí y me refugié en la lectura, me trasladé mentalmente a Macondo y mis amigos fueron los Aurelianos, Úrsula, Remedios La Bella y Mauricio Babilonia, también acompañaron mi soledad las poesías de Neruda, de Blake y de Silva hasta cuando tuve un nuevo grupo de amigos y con ellos, descubrí la rumba quiteña.

En Ecuador vivimos un año y medio, terminé mi bachillerato y me gradúe. Con Jorge, mi segundo papá conocimos gran parte de ese hermoso país de nevados y volcanes: el Cotopaxi, el Chimborazo y el Tungurahua, la mitad del mundo, Guayaquil (desde donde evocábamos a Julio Jaramillo), Manta con sus ballenas jorobadas y sus tortugas que regresaban a desovar en la playa. Salinas, Esmeraldas, Ambato y a Baños desde donde nos arrimamos a la selva amazónica, en la que años después viviría una de los mejores épocas de mi vida.

Una vez terminado el colegio en Quito regresé a Bogotá para empezar mis estudios universitarios y por primera vez me separé de mi mamá, mi personaje favorito, mi confidente, a quien más admiro y con quien quiero siempre pasar las horas, reír a carcajadas, leer libros, oír canciones, recitar poesía, conversar sin parar, comunicarnos en el silencio y bailar hasta entrada la noche. Ella y yo… siempre tan inseparables, tan indivisibles, tan incondicionales, tan parecidas como dos gotas de agua. Compartimos todo; los mismos intereses, los mismos temas, nuestros dolores, nuestras alegrías, nuestros éxitos, las peripecias de la vida, las angustias del existir.

Estudié Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Bogotá, años inolvidables de largos trasnochos entre lecturas, discusiones políticas, marchas, amigos y cerveza en los pequeños bares de la Candelaria. Pertenecí a “Grita Juventud”, grupo de discusión y debate en la Universidad Externado y fui Consejera Local de Juventud de la localidad de Chapinero por la Organización Colombiana de Estudiantes —OCE—.

Hice parte del Polo Democrático de Carlos Gaviria, partido al que debo gran parte de mi formación política y el que me permitió conocer las justas luchas de los lecheros, los maestros, los corteros de caña del Valle del Cauca; movilizarme en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y acercarme a los sectores más deprimidos pero más resilientes de nuestra sociedad: campesinos, indígenas, afros, entre otros.

Los días pasaban entre clases, marchas y discusiones en el Partido sobre cómo transformar la sociedad para hacerla más equitativa, más incluyente, más justa, más decente. En las noches bailábamos salsa en Cuba Antigua, o nos reuníamos en alguna casa en la que empezábamos con una salsa de Richi Rey, seguíamos con un “pogo” bailando Manu Chao o Panteón Roco y terminábamos cantando canciones de Mercedes y Silvio Rodríguez. Entre semana, cuando había tiempo, siempre caía bien tomarse un roncito escuchando tangos en el cafetín de Buenos Aires.

Tuve la suerte de hacer un viaje por Sur América, con mi gran amigo Chan con quien compartí las convicciones propias de quien se resiste a aceptar el mundo como es. Ese viaje cambió mi vida, me mostró una Latinoamérica que camina, que lucha, se defiende, se organiza. Fue ese el primer gran viaje de muchos que vendrían después.

Al terminar la Universidad me fui a Brighton, Inglaterra, a mejorar mi nivel de Inglés. Allí estuve 10 meses compartiendo una habitación de 20 metros cuadrados con Vivi, una compañera del Externado y desde entonces amiga de la vida. Compramos par bicicletas de segunda mano, hacíamos picnics en la playa, cantábamos de Doors, Rolling Stones y los Beatles. Masacrando el idioma terminamos por dominar el inglés. Trabajando como mesera algunas horas a la semana, logré ahorrar una suma que me permitió viajar por el viejo continente. En pleno invierno, recorrí varios países de Europa occidental y descubrí el placer de viajar sola, perderme y divagar en los callejones sin más horario que el que yo me impusiera. Aprendí cuan esquiva es la cordura y la mesura, sobre todo para mí.

Apliqué a una maestría en Globalización y Conflicto en la Universidad de Lund, Suecia. Quería entender cómo este monstruo imparable que es la globalización exacerba los conflictos internos de los países. Por cosas de la vida, terminé estudiando Acción Humanitaria Internacional con énfasis en Paz y Conflicto en la Universidad de Uppsala en Suecia. Hice mi tesis de grado, sobre el riesgo de desaparición de pueblos indígenas de Arauca en razón del conflicto armado y la violencia estructural del Estado. Eso me permitió empezar a trabajar en la frontera colombo-venezolana.

En el Alto Apure en Venezuela trabajé con refugiados colombianos (en esa época) y después con una ONG italiana de asistencia humanitaria a víctimas del conflicto armado en los diferentes municipios del Arauca vibrador. Me vinculé luego con la Defensoría del Pueblo como Defensora Comunitaria de pueblos indígenas en riesgo de desaparición física y cultural en el Guaviare, dónde también pude conocer las arduas jornadas de trabajo de los campesinos cocaleros quienes, selva adentro trabajan raspando hoja de coca para comprar la sal, la panela y el arroz.

La presencia del Estado en esa zona como en muchas de la periferia colombiana, se reducía, a un profesor normalista sin colegio, un puesto del salud sin dotación y un helicóptero que siempre llegaba pero a fumigar sus cultivos; en esas regiones ni siquiera circulaba papel moneda, la unidad de cambio era la pasta base. Alguna vez hablando con un representante de la fuerza pública afirmó, como pensaban muchos de los que nunca se interesaron por conocer la otra Colombia, que allá en ese territorio no vivían sino “micos y guerrilleros”. La realidad era otra, y yo trabajaba por y para el goce efectivo de los derechos de los niños, adolescentes, ancianos, hombres, mujeres… población civil.

De la Defensoría del Pueblo, pasé a trabajar con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) con víctimas de minas antipersonal y artefactos explosivos de guerra también en el Meta y el Putumayo. Esta experiencia me permitió conocer de primera mano el sufrimiento de las poblaciones afectadas por la guerra y esperanzadas en la paz.

Viví en San José del Guaviare alrededor de dos años y medio. En una casa de puertas abiertas con varios entrañables amigos antropólogos que iban y venían. Allí cabía todo el mundo, siempre llegaban almorzar o a beber.

En la noches teníamos el no muy democrático cine-foro, sesiones de lectura, y fines de semana de sancocho de pescado con fariña (o casabe que a lo que uno le eche sabe) en el puerto o en algún charco del majestuoso paisaje amazónico que nunca nos cansamos de descubrir y admirar. Era tan feliz viviendo en el Guaviare que un día decidí que tenía que irme. De lo contrario, me hubiera quedado viviendo allí para siempre y por mucho que me gustara la idea, sentía dentro de mí que tenía otras experiencias por vivir. No necesariamente más interesantes, sino diferentes, distintas.

Con los ahorros del Guaviare, producto de mi salario y de la venta de mi bicicleta, mis enseres y hasta los individuales Nukak, me pagué un año académico en la Universidad de Aix Marseille, en Aix-en-Provance Francia, donde estudié Literatura Francesa.

Ese año fue un regalo de mí para mí. Sabía que si quería trabajar a nivel internacional en asuntos humanitarios y de protección, necesitaba aprender un tercer idioma y el francés era el más accesible puesto que había estudiado 3 semestres en la Alianza Francesa en Bogotá.

Durante el curso tuve la oportunidad de releer a Rousseau, Voltaire, Montesquieu, reencontrarme con Sartre y su dicotomía entre el ciudadano y el individuo, la filosofía de la libertad y el feminismo de Simone de Beauvoir. Para cuadrar mi presupuesto mensual y aumentar mis ingresos que después de unos meses eran ya escasos, daba clases de salsa, español e inglés.

Una vez terminado los estudios, volví a Suecia y después de varias semanas logré pasar diferentes pruebas requeridas para trabajar como Oficial de Asuntos Humanitarios con Médicos Sin Fronteras (MSF). Quise trabajar en África y me enviaron a Chad donde estuve cerca de año y medio al frente de proyectos contra la malnutrición, epidemias (cólera y Hepatitis E), VIH y Tuberculosis.

Ver los nómadas en sus travesías por el desierto del Sahara, entender la geopolítica del conflicto en el lago Chad, evidenciar las consecuencias del cambio climático en su expresión más cruda y radical, los recursos naturales en manos de países extranjeros, la cara del hambre y la miseria, combinada con la fuerte convicción de la juventud por buscar un futuro mejor; me llevó a reflexionar y a definir mi próximo destino.

¡El Mar Mediterráneo! ¡En un barco de rescate de migrantes y refugiados! Desde aquí escribo hoy mi historia de vida, mientras patrullamos aguas internacionales buscando seres humanos cuyas vidas son invisibles para muchos.

Con un equipo de personas que le apuestan a la solidaridad y creen en la humanidad a pesar de ella. Personas que salvan vidas poniendo en peligro las propias y afrontando la militarización de los mares, el outsourcing de las fronteras, la violación de los derechos humanos y el despotismo europeo que derrocha millones de euros en devolver migrantes y refugiados al país de donde quieren escapar.

En 2017 el equipo de Médicos Sin Fronteras en alianza con SOS Mediterranee en el barco Aquarios salvó 15,000 vidas humanas, en su mayoría jóvenes que buscaban protección internacional y un futuro mejor. Durante el pasado mes de marzo salvamos 600 personas y seguimos contando…

Próxima estación: Suiza con mi compañero, donde empezaré una nueva etapa, para escribir una nueva historia.