MARÍA DE LA PAZ ARIZA

Las Memorias conversadas® son historias de vida escritas en primera persona por Isa López Giraldo

Nací por circunstancias casuales en Tokio pero soy colombiana y desde muy pequeña me sentí atraída por el color y la luz.

ORÍGENES

Mis bisabuelos Ariza provienen de Curazao y se radicaron en Barranquilla. Ellos eran comerciantes de origen judío sefardí. Los ancestros de mi abuela, María Vélez Montgomery, son ingleses pero también de Manizales. Y mi abuelo, Aristides Ariza, fue uno de los primeros fotógrafos que hubo en Bogotá. Ellos tuvieron siete hijos: cuatro mayores, mi papá y los dos menores que nacieron luego de quince años.

Mi papá, Gonzalo Ariza, comenzó a jugar con la pintura en la fotografía de mi abuelo. En esa época se usaba colorearlas, les ponían cierto toque a las personas como cacheticos rosados, pero también hacían, en la mayoría de los casos, telones de fondo de paisajes y las personas se sentaban inmóviles durante quince minutos mientras las retrataban. El cuadro más antiguo que conservo de él, es de cuando tenía doce años, porque desde niño fue un completo aficionado a la pintura. Como vivía en la Sabana de Bogotá en una época en que no había contaminación y, como se dejaban ver, hizo una acuarela con los nevados del Tolima, el Santa Isabel y el Ruiz.

Fue lasallista y parece que era muy buen alumno pues no solo se ganó medallas a la excelencia sino varios premios de pintura. Asistió a la escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional que estaba recién fundada. A sus veinticuatro o veinticinco años, se ganó una beca del Ministerio de Educación para estudiar pintura en el exterior. Quería estudiar en México porque admiraba muchísimo a sus muralistas pero como ya lo habían asignado entonces le ofrecieron ir a París.

Él prefería China o Japón porque no le gustaba el arte europeo, consideraba que era impuesto, que era una mirada muy conquistadora sobre nuestro paisaje y sobre nuestra pintura en general. Viajó durante cuarenta días en barco y, como no hablaba japonés ni se conseguían métodos para estudiarlo, decidió perfeccionar el inglés durante el viaje estudiando de un pequeño texto que había conseguido.

Una vez en Tokio ingresó a la Escuela de Bellas Artes, que a su llegada, se convirtió en la Escuela Internacional de Bellas Artes, lo que ocurrió en el año 1936 época en que los viajes eran toda una expedición por eso los alumnos hasta ese momento habían sido locales. Estudió por tres años hasta cuando comenzaron a darse situaciones difíciles porque se aproximaba la guerra, así que decidió regresar.

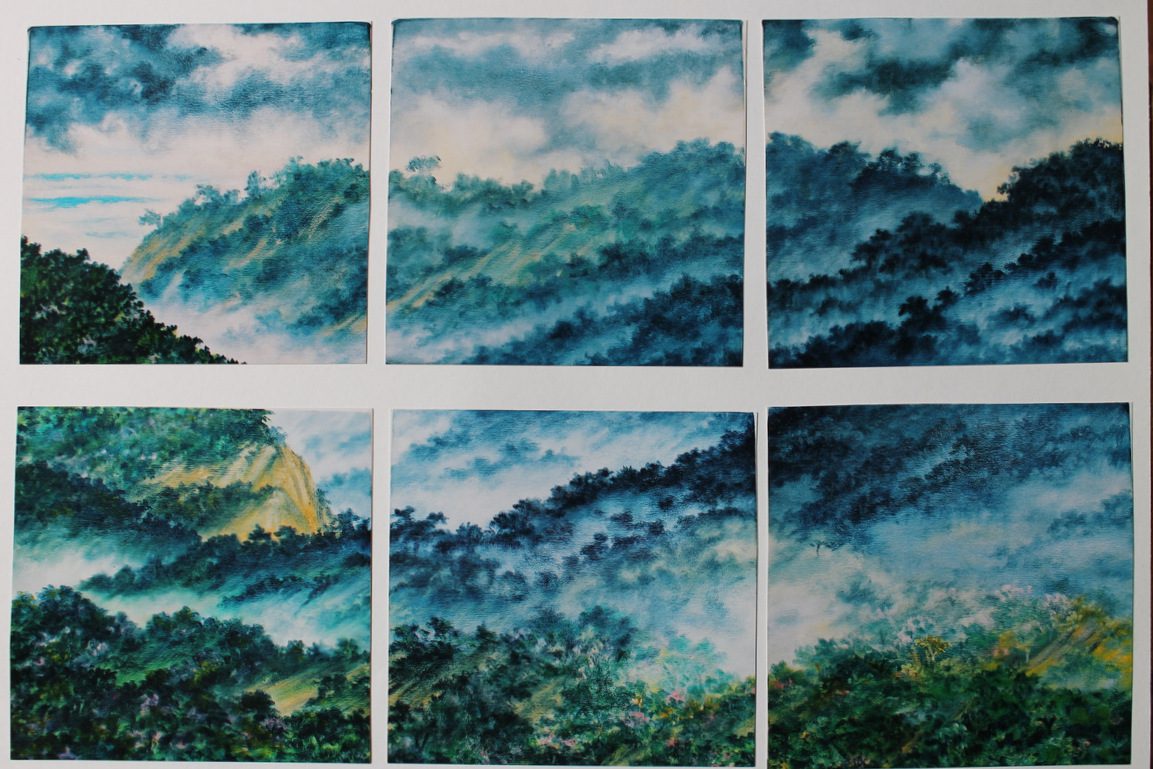

Una vez en el país, cumplió el compromiso que le exigía la beca, entonces enseñó un par de años para no hacerlo nunca más, porque lo suyo no era la academia y nunca lo fue. Se dedicó a su pintura y aplicó la nueva mirada que había adquirido porque realmente se permeó de la cultura oriental en todos los sentidos. Había logrado trascender su estilo occidental tan de la escuela Borrero, que es muy europea, un realismo muy clásico trasladado a los ambientes colombianos.

En Japón descubrió una perspectiva diferente del color, se interesó muchísimo por la atmósfera para convertirse en uno de sus descubrimientos más grandes. Hizo muchas exposiciones en el país, exhibía una muestra al año en los únicos salones que había, la Biblioteca Nacional y dos o tres galerías, con espacios grandes y capacidad hasta para cien obras. Tuvo una producción muy grande, en la que sumaba unos cuadros con otros hasta lograr el gran formato. Este fue uno de sus aprendizajes en Japón, donde usan paneles y con ellos hacen paredes enteras, como él admiraba.

Otro sello que lo diferenció como artista, está relacionado con los materiales que trajo y con los que trabajó, papeles hechos a mano para acuarela, muy absorbentes y que no permiten repasar con el pincel. Los óleos que utilizaba ya no eran de tubo, sino que aprendió a preparar unos a partir de los pigmentos molidos mezclados con aceites naturales.

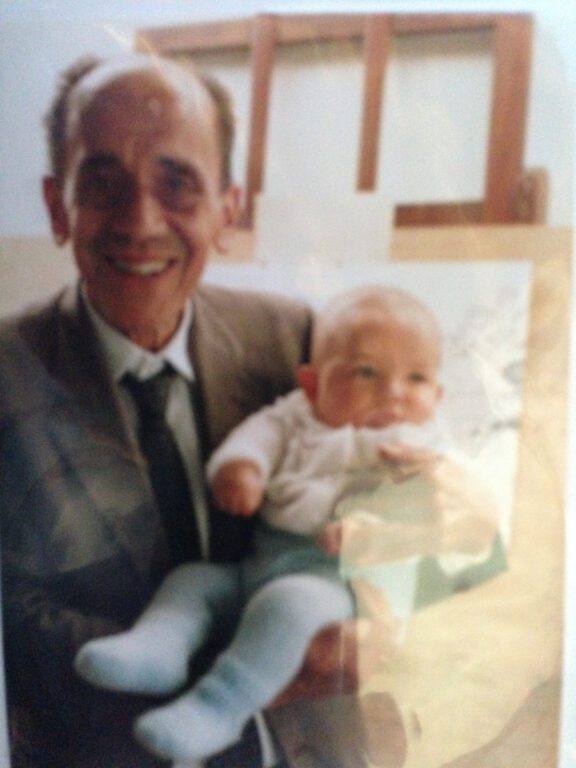

Mi papá no cambió físicamente mucho, siempre fue delgado, alto, de nariz afilada y mirada profunda, con ojeras. Desde muy joven tuvo una calvicie incipiente y mantuvo su mismo aspecto hasta los ochenta y cuatro años cuando murió. Siempre fue una persona muy dulce, muy suave en su trato con la gente y, nosotros sus hijos, nunca le conocimos una grosería, ni un grito, ni un golpe, eso no existió en nuestra casa. Su viaje a Japón potencializó su carácter porque siempre fue muy asceta, no hizo nunca gastos superfluos, no comía más de la cuenta, no se tomaba más de dos tragos. Siempre fue muy mesurado.

Le llevaba a mi mamá casi veinte años. Se conocieron en un almuerzo en el apartamento de unos extranjeros, amigos comunes de mis abuelos maternos.

Mi abuela, Araminta Montoya, de ancestros paisas, nació en Rionegro Antioquia y enviudó cuando mi mamá, Susana Rubio, apenas tenía meses de nacida. Ella no tuvo más hijas.

Mi abuelo, Ramón Alberto Rubio, fue un ingeniero de origen español que llegó a Colombia a trabajar en Acerías Paz del Río y murió ahogado en el río Magdalena. Como él era hijo único, ante su muerte llegaron sus padres de España e invitaron a mi abuela a que se fuera con mi mamá a vivir con ellos, pero mi abuela no quiso pues no los conocía y prefirió quedarse. Esa relación se fue perdiendo con el tiempo.

Cuando mi mamá cumplió tres años, mi abuela se casó con Manuel Camargo Latorre, un personaje muy aficionado a la literatura, dirigió mucho tiempo la librería que tenía Camacho Roldán en ese entonces, tuvo él una biblioteca fabulosa y fue un lector impresionante.

Al poco tiempo de casados, él resolvió que era mejor meter a mi mamá a un internado. Así fue como mi mamá estudió con monjas en el colegio La Enseñanza. Se graduó muy joven, a los quince o dieciséis años, e inmediatamente se fue a fundar un colegio para niñas en Santander, La Normal Superior Antonia Santos, donde trabajó algún tiempo.

Regresó a Bogotá, estudió psicopedagogía infantil y fue de las primeras mujeres que hizo carrera universitaria en el país. También dictó conferencias para mamás y, me contaba que en ese entonces, tenía que pasar los textos ante el arzobispo para que fueran aprobados. Mi mamá también fue escritora, dejó libros de poesía: “Las Siete Vidas de Midas” ilustrados por sus hijos y “El Jardín” inspirado en su casa de La Candelaria, pero también ensayos y cuentos, y le publicaron en El Diario Oficial, El Espectador y El Tiempo artículos de interés general.

Antes de conocer a mi papá, mi mamá tuvo un admirador que era piloto, claro que en esa época no la dejaban salir sola, ni recibir visitas, aunque fuera una mujer madura. Cuentan que él la vio en ese almuerzo y decidió que se iba a casar con ella y a mi mamá le llamó muchísimo la atención por lo culto y por su conversación. Empezaron a salir y él a visitarla, le regaló el cuadro del loto cuando fue a pedir su mano. Y el piloto, voló y voló. Se casaron en 1953 (de 23 y 43 años), se establecieron en Bogotá, cada uno se dedicó a sus oficios, él como pintor y ella como escritora, y poco después nació mi hermano Francisco.

Hacia el año 55 la situación política del país estaba muy complicada y una noche llegaron funcionarios del SIC (equivalente al DAS) a tocar a la puerta de la casa. Los sacaron en un jeep carpado, los llevaron al Salto del Tequendama a mostrarles lo que pasaba con los intelectuales comunistas. Mi papá fue un liberal que ocasionalmente escribía para la prensa, obviamente con opiniones políticas.

Inmediatamente visitó a Luis Ángel Arango y le contó el suceso de la noche anterior y éste le dijo: “Gonzalo, te tocó irte”. Siguieron conversando y en un momento le contó que se habían restablecido las relaciones diplomáticas con Japón rotas por la guerra, y le preguntó si le gustaría irse de agregado. Al otro día apareció el nombramiento en el periódico, alistaron maletas y se fueron.

Luis Ángel fue tan increíble que al momento de salir le preguntó que cuánto le pagaban y, como era casado y tenía un hijo, recibiría doscientos dólares mensuales, entonces se rió y le dijo: “Eso no te va a alcanzar”. Le hizo un encargo de par de cuadros y le dio quinientos dólares adicionales, son dos cuadros gigantescos que están en la colección del Banco de la República: Aserríos del Chocó y el Río Magdalena vistos desde el avión.

Llegaron a Tokio, se instalaron en un sitio bellísimo, vivieron en una casa de paneles de papel y madera, al lado de la puerta roja de la Universidad. Era un barrio muy agradable habitado por profesores, intelectuales y artistas.

Resultó que habían nombrado por error a dos embajadores simultáneamente, por lo que ninguno se acercó a la delegación hasta que esa situación no se solucionara. Entonces por un tiempo a mi papá le tocó asumir todas las funciones siendo él secretario y luego quedó su amigo Leopoldo Borda Roldán nombrado en propiedad.

Mi hermano viajó de un año y yo nací en Tokio dos años más tarde. Al comienzo, a mi mamá le costó un poco adaptarse, pero algo aprendió del idioma aunque con dificultad. Cuenta que un día se fue a la carnicería del barrio a comprar carne blandita para el niño pero preguntó que si tenían carne de niño.

Se escandalizaron todos en el lugar, llamaron al administrador, ella no entendía qué estaba pasando, le hablaban rapidísimo y muy agitados. Pensarían que como extranjera quién sabe qué costumbres tenía (risas). Durante los siguientes tres años, cada vez que pasaba por el frente, salían todos a hacerle venias.

Tuvieron muy buenos amigos, Carlos Dupuy (escritor y dibujante) y un grupo de colombianos de origen judío los visitaron en repetidas ocasiones. Mi papá hizo un par de exposiciones durante su estadía en Tokio porque nunca paró de trabajar. Mi mamá fue corresponsal de El Tiempo y de El Diario Oficial durante ese período, para los que escribió crónica. Tenía yo un año cuando regresamos al país.

Una vez en Colombia, mi papá se dedico al arte, mi mamá eventualmente escribía y luego nació mi hermano menor, Alfonso. Vivimos en un edificio de apartamentos donde los vecinos eran todos miembros de la familia Cano de El Espectador: Fidel, Guillermo, Alfonso, los suegros Busquets, los abuelos y, el único que no era Cano sino calvo, era mi papá. Recuerdo que jugábamos en un prado enorme con los pocos niños que ellos tenían.

Aprendí a leer muy chiquita porque a mí me fascinaban los libros. No tenía tres años cuando mi mamá me vio un día sentada en el prado rodeada de niños con un cuento en la mano, porque las solas ilustraciones para mí eran lo máximo y, apoyada en ellas, hacía la pantomima de que les leía. Mi truco a esa edad era que decía antes de pasar la página: “Y enton…” Pasaba la página y decía: “…ces”. Eso la conmovió y decidió enseñarme.

Es posible que ya tuviera diecisiete años cuando nos visitó un amigo pintor que tenía un contrato muy grande para ilustrar cuentos infantiles. Me dijo: “Oiga, usted que tiene tantos libros debió conservar algunos de infancia con ilustraciones que me sirvan para inspirarme”. Le dije: “Ay sí. Tengo uno de Andersen con unas ilustraciones espectaculares, vieras El País de las Nieves…”. Le describí unos escenarios bellísimos, magníficos, tal como los recordaba. Fuimos a buscarlo a la biblioteca, libro a libro, hasta dar con él, lo abrimos y era solo texto. Yo leía tanto de chiquita, que todo se había recreado mentalmente.

Yo diría que la primera lección de pintura que recuerdo fue en este apartamento, tenía un saloncito al que se llegaba por un corredor muy largo, tenía una mesa sobre la que ponían el teléfono y contra la pared colgaba un cuadro muy grande de mi papá con un pedazo en blanco. Eran las neblinas que él hacía sobre los cafetales y platanales. Me quedé mirándolo, cogí el bolígrafo de la libreta de notas que conservaban al lado del teléfono fijo, entonces muy cuidadosamente y con un esfuerzo grande, continué copiando los platanales y cafetales.

Llegó, abrió la puerta del salón y yo, muy orgullosa, le mostré diciéndole que ya le había terminado su cuadro. Él sonrió, lo miró, no dijo ni una palabra, dio la vuelta y salió cerrando la puerta. Yo quedé muy desconcertada, no entendí qué había pasado.

Le dio tres vueltas a la manzana, seguramente pensando qué hacer porque se trataba de un cuadro que ya había vendido y debía entregar. Regresó muy calmado, me buscó y me habló: “Mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dar unos lienzos y un caballete para que pintes tus cuadros porque los míos los pinto yo. Tú no me puedes ayudar y yo no te voy a ayudar a ti”. Me armó un caballete chiquitico, de esos de pintar al aire libre, lo puso al lado del suyo, le instaló un lienzo y me regaló una cajita de madera con óleos y pinceles. Me dijo: “Aquí puedes pintar. En adelante, este será tu sitio y nadie te lo va a tocar”. Esta fue mi primera lección de pintura.

A mis cinco años hice, junto con mi hermano mayor, mi primera exposición en la Sociedad Económica de Amigos del País, el coctel era de jugos pero muy formal todo. En ese entonces yo pintaba animales, como el gato de la casa en varias versiones, también floreros y le hacía retratos a mis muñecas. Lo más especial es que se vendieron los cuadros que eran acuarelas sobre papel de arroz, grabado sobre madera y grafiado.

Más o menos cada año había una exposición, a las que luego se integró Alfonso. La última que hicimos de familia fue en el 70 en la Luis Ángel Arango, porque después ya cada cual hizo sus propias exposiciones individuales para no seguir bajo su sombra. Papá nos guardaba la plata de las ventas en cédulas de capitalización, cada vez que llegábamos a los quinientos pesos. Un poco más grandes, alcanzamos la grandiosa suma de trescientos mil y con ellos compramos una casa en La Candelaria.

Mi primer comprador fue Felipe Echavarría Olózaga, que además me propuso canje. Él se iba para Europa y se ofreció a traerme una muñeca de porcelana pero yo no acepté porque sabía que se podía romper y nunca me gustaron mucho las muñecas, así que preferí que me regalara las Fábulas de Rafael Pombo. Me trajo el libro que aún conservo.

A mis seis años, quizás siete, mi papá compró una casa en La Candelaria. Algunas amigas de mi mamá se espantaron porque nos íbamos a vivir al sur, parecía lejísimos en el año 66. Estaba enamorado de esa casa por el espacio y por la vista espectacular, quedaba en una lomita de la calle 10 con carrera 2ª, tenía una terraza a la entrada con jardín escalonado que permitía ver los techos de barro de las otras casas, alcanzaba a verse también la Catedral Primada y toda Bogotá hasta el final de la Sabana con sus nevados, cuando estaban despejados. Pero hacia el otro lado también se podía ver Monserrate y el verde de los cerros. Contábamos con suficiente espacio, pues ya éramos tres niños, mi papá pudo tener su estudio en la casa como siempre le gustó que fuera y mi mamá pudo cultivar su jardín y en él aromáticas, orquídeas y plantas silvestres. Para todos era un mundo ideal.

Como mi papá era antiacadémico, no quiso que fuéramos al colegio y, mi tía monja del colegio de La Presentación, nunca logró convencerlo de dejarme asistir, ni yo tampoco. Entonces mi mamá me instruyó en parte de las asignaciones; nos enseñó geografía en un lienzo sobre el caballete y usando pinceles; la Hermana Blanca María nos enseñó música, religión y ética; y con los años tuve un profesor externo de álgebra y de matemáticas. Pero mis hermanos sí asistieron al colegio para hacer su bachillerato en el Santiago Pérez, muy cerca de la casa.

Siempre quise aprender idiomas, inicialmente para poder leer en el idioma original y para poder comunicarme en el de los distintos lugares que visitaba en mis viajes. Logré, después de hacer mucha pataleta, que me dejaran estudiar y me autorizaron solo porque iría con mi hermano Francisco. Así hicimos un curso de vacaciones para niños en el Centro Colombo Americano.

Quise leer los libros de la biblioteca de mi papá que estaban en inglés pero el curso no me dio para entender un libro de adultos, entonces repetí la pataleta y logré que mi mamá obtuviera el permiso para que me dejaran estudiar con los adultos, entonces fui la mascota del Colombo durante un buen tiempo. Estudiamos en salones distintos por más de un año, tiempo en el que hice amigos como el señor de la cafetería, que siempre me guardaba un brownie o una galletica, como una señora con la que hacía intercambio de estampillas y otros más.

Como el Colombo era objetivo infaltable en las huelgas estudiantiles, cualquier día pusieron una bomba. Esta fue una experiencia muy asustadora con la que mi mamá soñó la noche anterior.

Resulta que en La Candelaria tiraban piedras rompiendo los vidrios de las ventanas de las casas, entonces a nosotros no nos dejaban abrirle la puerta a nadie, por eso la aseguraron con cadenitas y las ventanas con postigos. La casa estaba en restauración, entonces los tres teníamos un solo cuarto contiguo al de mis papás y el de ellos tenía doble puerta, una salía al jardín y la otra comunicaba con nosotros. Esa noche mi mamá se despertó gritando: “Hirieron a los niños, hirieron a los niños”. Y salió caminando dormida hacia el jardín, así pues que mi papá se despertó y la alcanzó para llevarla a nuestro cuarto y mostrarle que estábamos bien, que solo se trataba de un mal sueño.

Recuerdo que mi mamá estuvo de mal genio todo el día, contrariada, nerviosa e incómoda. Ella era la que siempre nos llevaba a la clase de cinco de la tarde y normalmente se quedaba leyendo en la cafetería pero antes nos llevaba al baño de mujeres para que nos laváramos las manos y para que nos peináramos antes de irnos a nuestros salones. Pero ese día no nos llevó porque le dolía la cabeza, entonces lo hizo mi papá que nos soltó en la puerta y se devolvió para la casa que quedaba a pocas cuadras. Así pues, cada uno se fue a su clase. Quince minutos o media hora más tarde, golpeamos a la puerta de la casa, pero grises de polvo. Mi papá al vernos dijo alarmado: ¡Pero qué pasó! Y le contesté: Nos pusieron una bomba.

En el momento en que explotó, el profesor me alzó en sus brazos y Francisco corrió a buscarme a mi salón. Como se derrumbó toda la zona interior, nos bajaron alzados de entre los escombros de la escalera. Hubo heridos y muertos y nosotros, antes de ese momento, nunca habíamos visto ninguno. Fue realmente impresionante. Recuerdo que mientras acordonaban todo, encontraron otra bomba sin explotar, pero nosotros nos salimos rápidamente.

Sentí mucho miedo, fue una escena muy impactante, yo tenía 7 u 8 años y me volví muy nerviosa y por mucho tiempo los ruidos fuertes me hacían brincar del susto. Murió mi amigo de la cafetería, también la señora de las estampillas y el que hacía los títeres. Pero tan pronto reconstruyeron la sede, regresamos a estudiar.

A mis once años se murieron muy seguido familiares, mi abuela paterna, un tío, una tía, el padrastro de mi mamá, amigos de mi papá. Fue un año de grandes pérdidas y empecé a tener la sensación de que era mejor no acercarse a la gente, me volví muy introvertida y fui muy tímida, por lo menos por un tiempo. Esa época de soledad la pasaba pintando y leyendo incansablemente.

Viajé con mi papá a Japón en 1975 cuando la Fundación Japón lo invitó a una misión cultural. Mi mamá prefirió que yo viajara, así pues que me cedió su cupo para que pudiera conocer el sitio en el que había nacido. Fue un viaje maravilloso, como de cuento de hadas, con limusina con chofer esperando por nosotros en la puerta del hotel, me atendían llevándome todo cuanto quisiera, visitamos colecciones privadas y conocimos un gran número de destacados artistas. Yo quise estudiar conservación de arte y la restauradora del Museo de Tokio le dijo a mi papá que ella podía ser mi tutora, pero él no aceptó al considerar que yo estaba muy chiquita para soltarme.

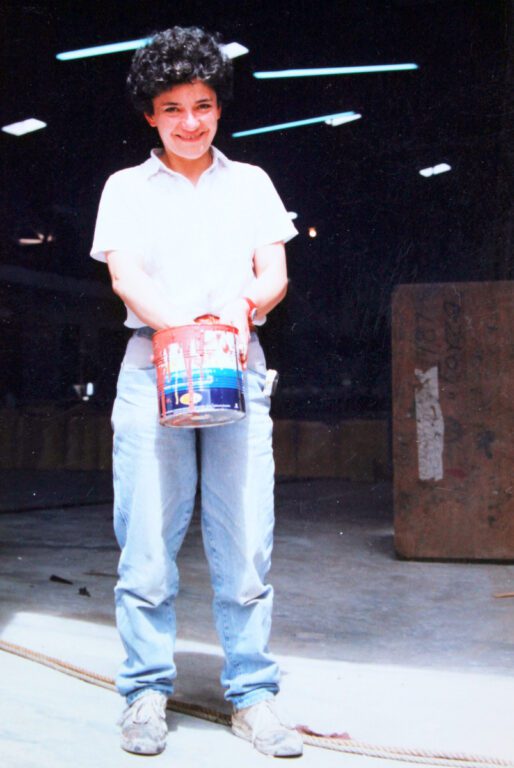

Al tener que devolverme y como estaba en la adolescencia, peleé con la pintura y empecé a ser más susceptible a los comentarios y a las críticas. Y es que no faltaba quién dijera que mi papá me ayudaba, que lo mío no valía la pena, que era una copietas. Pero si mi obra no se parecía a la de mi papá, entonces decían que desaprovechaba al maestro que tenía en la casa. Todo lo que hiciera era malo para los otros y yo sentí falta de identidad, así que decidí renunciar al arte.

Dejé de pintar un año largo pero pasó una circunstancia maravillosa. Liliana Villegas, una vecina, tejedora, profesora de textiles en Los Andes, junto con Isabel Feldsberg profesora de estampado que se retiraba, me invitaron a que la reemplazara en esa materia. Como acababa de hacer una exposición de batik, una técnica oriental de teñido de telas, Liliana me pidió que le diera clase a sus alumnas durante los meses que quedaban del semestre.

Esto generó otro choque con mis papás pero yo fui muy feliz con mis clases y el resultado fue muy bueno aunque las alumnas eran mayores a mí. Me quedé dando clase de estampado al siguiente semestre y luego me encontré con Nirma Zárate, amiga de mis papás y profesora de serigrafía en La Nacional donde tenía su taller, otro vecino también enseñaba allá, así que me colé en esas clases como asistente y en Los Andes también tomé clases de Historia del Arte. Eso sí, les pedí a todos que no le contaran a mis papás.

Un amigo pintor con taller en el barrio, me dijo que tenía un estudio desocupado y me dio las llaves para que lo usara cuando quisiera. Fue así como volví a la pintura, hice una exposición de orquídeas en la Galería de Marlene Hoffman.

Cuando montamos la exposición, en vez de poner currículo puse un poema de Mario Benedetti – Currículum, dando a entender que no importan las fechas y lugares, sino el ahora. El día de la inauguración asistieron mis papás, pues yo los había invitado, les gustó y ahí se acabó la tensión y dejaron de ser tan restrictivos conmigo. Esta fue una forma de emancipación.

Hice dos años formales de cerámica en la Universidad de los Andes con Ivano Di Batista, profesor italiano vecino del barrio. Di clases en talleres populares por diferentes ciudades del país, lo que comenzó en barrios marginales de Bogotá, con el Centro Latinoamericano de Comunicación Popular.

Estuve un año como asistente en la Escuela de Bellas Artes de Kioto. Y como en el viaje con mi papá había conocido dos talleres de grabado y de estampado en tela, los busqué y pedí que me autorizaran asistir. No obtuve certificaciones pero aprendí la técnica.

Al regreso estuve un poco desubicada, mi hermano menor ya se había casado, y a mí me tomó un tiempo organizarme nuevamente.

Cualquier día fui a un concierto del Fondo Cultural Cafetero y me fascinó el auditorio. Era de paneles cuadrados muy grandes, entonces le propuse a la directora, Aida Martínez, pintar el techo, no aceptó porque le dañaba la acústica pero me presentó a Anita Roda y a Fernando Salazar, que estaban armando la biblioteca del siglo XIX. A los quince días me llamó este señor para preguntarme que si me interesaba ilustrar un libro de cuentos y le dije que sí, me invitó a almorzar pero como no llevó los textos, me invitó a almorzar nuevamente y así en repetidas ocasiones. Me casé con Fernando casi sin conocernos.

Cuando conté en mi casa, mi papá dijo: “Si una persona tan poco amiga del matrimonio resuelve casarse, supongo que es porque lo ha pensado bien”. Tuvimos dos hijos, Santiago y Daniel, y mientras vivía los embarazos y su crianza, hice exposiciones de miniaturas, trabajé un tiempo en pedagogía del arte y fui co-fundadora del Centro Colombo Japonés en el que dirigí las actividades culturales. Me separé a los seis años de casada.

Mauricio Quijano había sido compañero de arquitectura de mi hermano Francisco, y con él nos presentamos para hacer grabados y aguafuertes para el libro Gonzalo Ariza que iba a sacar Villegas Editores, por lo que trabajamos en ese proyecto. Ese compartir hizo que nos animáramos a abrir un taller para los artistas, hicimos exposiciones colectivas en talleres de mecánica, en fábricas, en colegios.

Aunque yo no tenía mayor interés en volverme a organizar, nos enamoramos y decidimos compartir nuestras vidas. Mauricio es el papá de Samuel, que en ese momento tenía doce años y vino a vivir con nosotros. Escogimos la Calera como nuestro lugar, donde nuestros hijos tuvieron una infancia divertida y ellos sí asistiendo al colegio (risas). Montaban a caballo, en bicicleta, y hacían las fiestas en fin de semana en la casa.

Santiago comenzó Bellas Artes en Los Andes, luego en la Tadeo, después fotografía en Buenos Aires y ahora se dedica al grabado, cuarta generación de artistas en la familia. Daniel comenzó a estudiar cocina y se pasó a Hotelería y Turismo que es a lo que se dedica. Samuel quería ser locutor de radio, viajó a Francia a estudiar periodismo, luego terminó Ciencia Política para regresar al país a trabajar, viajó a Chile, se casó con Lina María Bello, también Consultora de Negocios y tienen un hermoso bebé, Alejandro.

REFLEXIONES

Siempre me ha fascinado la montaña, fui montañista, caminante, escaladora. He viajado aunque no todo lo que he querido y aún me invade ese deseo de conocer, de tener experiencias en viajes y de experimentar otras culturas. Aprendí algo de japonés, chino, francés, inglés y he expuesto en países como Japón, Perú, Estados Unidos, Francia. He participado en Barcú, feria del arte en la Candelaria que me encanta.

Disfruto la transformación de las experiencias en pintura. Soy acelerada, necesito moverme y, cuando pinto, encuentro un estado de relajamiento y de meditación, de unidad. Soy color violeta porque vibra mucho en mí y, soy un pincel y un pájaro, por su movilidad.

Mi mayor parecido con mi papá, además de las ojeras, está en el amor por el paisaje y por la naturaleza. La naturaleza tiene un temperamento, una emocionalidad que puede ser la misma mía como observadora. El paisaje tiene una energía, una luminosidad, que es lo que yo busco captar. Mi mayor reto es poder pintar el espacio intangible entre el paisaje y el pintor-observador. Por lo mismo soy nube, porque me encanta lo etéreo, lo móvil.

Mi sentido de la existencia está en el amor, en encontrar la belleza en todo, en buscar lo positivo que es una de sus manifestaciones.

Un día resolví que si me llamaba María de la Paz, debía asumir muy en serio mi nombre. Me considero muy pacifista, creo que todo se puede solucionar sin necesidad de conflicto ni de agresión.

Me gusta entregar afecto a las personas que se me acercan y me gustaría que me recordaran como pintora.

Soy feliz aún con mis tristezas.