CARLOS DÁGUER

Las Memorias conversadas® son historias de vida escritas en primera persona por Isa López Giraldo.

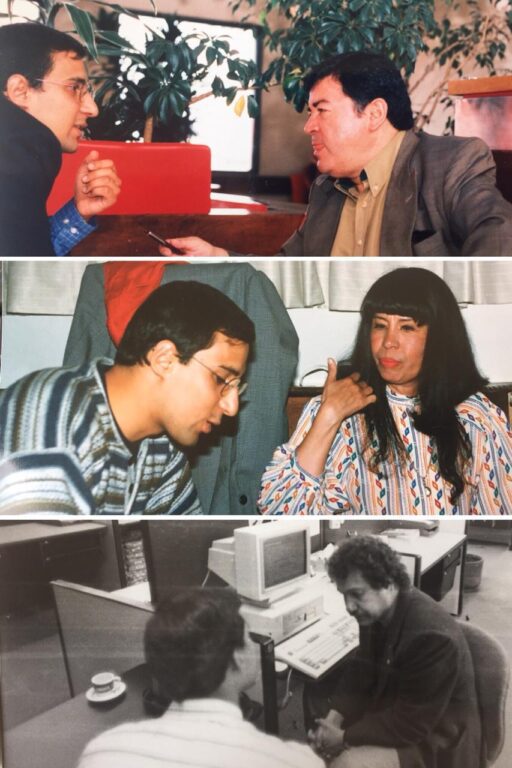

Carlos Dáguer (Barrancabermeja, 1972) se ha convertido en uno de los referentes del periodismo de ciencia y salud en Colombia. Su libro Vigilantes de la salud, narra la historia del Instituto Nacional de Salud, que el año pasado cumplió su primer siglo. Detrás de esas crónicas, presentadas al público en un desparpajado conversatorio con el exministro de Salud, Alejandro Gaviria –de quien Carlos fue su escudero hasta el cambio de gobierno–, hay una carrera que inicialmente coqueteó con la literatura, pero que fue encontrando una voz más propia en el lenguaje periodístico y en los temas científicos. Esta es la historia de vida de un comunicador que encontró en la biología más respuestas que en la poesía.

P.D. Cinco años después de esta entrevista, Carlos Dáguer ha continuado por la senda de la divulgación histórica y científica. En 2019, junto con la historiadora Aleidys Hernández-Tasco, publicó el libro Héroes de a pie: Voces y memorias de los detectives de la salud y la epidemiología de campo en Colombia (INS); en 2022 se hizo miembro de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina (SCHM), y 2023 publicó El pus de los milagros: La epidemia colombiana que desató la primera campaña mundial de vacunación, con el sello editorial de la SCHM.

El oficio

En esencia me considero periodista, una persona que desde su infancia aspiraba a narrar historias. Al comienzo tuve cierta vocación literaria. Pero tenía un problema, un problema, digamos, afortunado: vivía en una happy family, en un contexto muy funcional, y creo que la buena literatura demanda, aparte de pulso para escribir, una gran sensibilidad para adentrarse en la condición humana. Los personajes literarios de mi adolescencia eran demasiado ligeros, y sus dramas claramente impostados. Si me precio de algo, es de haber sido autocrítico. Por eso, cuando descubrí el reportaje periodístico, sentí que había encontrado una voz más genuina, más propia.

En la universidad llevaba dos carreras simultáneamente: Comunicación Social y Literatura. Aunque terminé siendo comunicador y periodista (y no novelista, ni poeta, ni cuentista), esa aspiración inicial de literato me dio la motivación para mantenerme abierto a la diversidad de conocimientos y de experiencias. Siempre me planteaba: “¿Qué tal que algún día necesite escribir sobre un médico o sobre un ingeniero o sobre alguien muy distinto a mí?”.

Así que me le medía a leer tratados de Anatomía o de Física (no siempre con éxito), y no solo literatura. Porque, de entrada, algo tenía claro: si algún día escribía algo de ficción, el protagonista no sería mi alter ego, y mucho menos el clásico bohemio que recorre las calles de una ciudad fría y lluviosa, fuma marihuana, se aparea con varias mujeres y al final se suicida.

La ciencia y la salud

Caí en el periodismo médico y científico por azar, incluso por necesidad, pero como era omnívoro en materia intelectual, el reto me pareció interesante. Eso fue en 2003. Yo venía de hacer el máster de Periodismo del diario El País, de España, en calidad de alumno invitado. Pues resulta que se me pasó el plazo para reincorporarme al periódico El Tiempo, donde me habían estado guardando el puesto. Una amiga, que entonces era directora de comunicaciones de Profamilia, vio que yo había quedado en el limbo y me invitó a escribir el libro sobre los cuarenta años de esa institución.

Confieso que me sentía un poco mercenario. Así que le hice una contrapropuesta: escribirlo como un gran reportaje sobre las luchas sexuales y reproductivas en Colombia, sobre la llegada de la anticoncepción y sobre todas esas peleas de las mujeres en los años sesenta. De esa manera le quitábamos el deje de libro institucional pero manteníamos el protagonismo de Profamilia. Y así fue.

Estando en esas, me llamaron de la revista Cambio para ofrecerme el puesto de editor de ciencia y salud. Acepté, y me di cuenta de que eso que yo había estado buscando en la literatura, esas explicaciones al funcionamiento nuestros sentimientos y comportamientos, las estaba encontrando en el periodismo de ciencia y de salud, en ese diálogo permanente con científicos, médicos y pacientes.

Fue por esas vías que me adentré en la teoría de la evolución de las especies y conocí los trabajos de Charles Darwin y de sus seguidores, particularmente de Richard Dawkins. Ahí fue cuando sentí que definitivamente el lenguaje científico le hablaba más claramente a mi mente que el lenguaje literario. Digamos que entiendo mejor el amor como un asunto de neuronas que se conectan que de almas que se encuentran.

Los primeros puestos

Ejercí el periodismo durante quince años. Antes de revista Cambio pasé por otros medios, siempre impresos. Mi primer trabajo fue en la revista Alternativa, la de la segunda época, reabierta en 1995 por María Teresa Herrán y Orlando Fals Borda, nada menos que el padre de la Sociología colombiana.

La revista era tan pobre y éramos tan poquitos que nos tocaba escribir sobre todos los temas. Pero era delicioso: un día me entrevistaba con el escritor Germán Espinosa y luego me iba a una cárcel a buscar que guerrilleros o narcos me soltaran alguna historia; un día escribía sobre la última novela de R. H. Moreno-Durán y al otro editaba una entrevista con el gobernador de Antioquia de la época, Álvaro Uribe Vélez, que, por cierto, nos tomaba muy en serio.

Años después, por casualidad, fui vecino de Orlando Fals Borda. Yo lo visitaba de vez en cuando. Ya estaba achacoso, pero seguía lúcido. Me sentía con una gran responsabilidad, porque siembre hablaba como si estuviera dictando sus memorias. Por eso, tras su muerte en 2008, pedí escribir su obituario en El Tiempo. Recuerdo ese texto con mucho cariño.

Me retiré de Alternativa en 1998 para irme a estudiar a Londres, y allá sobreviví editando la sección de actualidad de un periódico dirigido a la comunidad latina. Regresé a Bogotá y me vinculé a El Tiempo, pero todavía no quería asentarme en la vida. Ahí fue cuando busqué matricularme en el máster del diario El País, de España. Pacho Santos estaba exiliado allá y supo que yo había hecho ese viaje para presentarme. Él no me conocía, pero valoró mi entusiasmo. Gracias a él no sólo terminé como alumno invitado, sino haciendo mi pasantía en la sección España. Haber estado y haber escrito en el principal diario de habla hispana fue un sueño cumplido. Allá estuve todo el 2002.

Revista Cambio

En Cambio estuve entre 2003 y 2010, cuando fue cerrada. Fue en ese periodo en el que terminé casado con el periodismo de ciencia y salud. Recuerdo que una de mis primeras tareas fue escribir una edición especial sobre el futuro de la Medicina. Viajamos a Estados Unidos con Pilar Calderón, que entonces era la directora de las publicaciones especiales, y entrevistamos, en sus propios laboratorios, a los “duros” del genoma humano y las células madre. Llegamos tan entusiasmados que terminamos creando una revista especializada: Cambio de Vida.

De las crónicas y reportajes que recuerdo con más orgullo de esa época, hubo una sobre los niños que habían nacido con VIH y se acercaban a su despertar sexual. Eso era un dilema tenaz para los colegios. Gracias a ese reportaje me gané el Premio Latinoamericano de Periodismo en Salud.

También recuerdo con emoción una crónica sobre el cálculo biliar que mató al general Santander. El médico José Félix Patiño lo conservaba en un cofrecito de esos que se usan para guardar joyas, y un día me lo mostró. Era como un huevo de codorniz. Escribí esa crónica desde el punto de vista del cálculo, desde la bilis que se sedimenta en la vesícula hasta que, ya convertida en una piedra, va a ser llevada al museo de la Academia Nacional de Medicina, donde hoy reposa.

Pero creo que el reportaje con mayor valor histórico fue uno en el que demostré que Alfred Rusel Wallace, el codescubridor de la teoría de la evolución de las especies, estuvo en Colombia y no se dio cuenta. Me entró la obsesión de averiguarlo después de leer que él había dibujado, por allá a mediados del siglo XIX, el primer croquis del río Vaupés. En 2009, cuando escribí ese artículo, se hablaba mucho de la evolución, porque se conmemoraban los 150 años de El origen de las especies y los 200 del nacimiento de Darwin.

Encontré los diarios que Wallace escribió durante sus viajes por los ríos Amazonas y Negro, pero en ese libro el hombre no menciona nada sobre haber estado en Colombia. Entonces escribí al Museo Británico y me enviaron los mapas que él dibujó, digitalizados en alta resolución. Los comparé con los mapas del Agustín Codazzi y advertí que las formas de los meandros del río Vaupés y los nombres de los rápidos coincidían en uno y otro mapa. No había duda: Alfred Rusel Wallace había llegado hasta donde hoy es Mitú. Él creía que eso era de Brasil.

Una noche, hace dos años, estábamos hablando con Alejandro Gaviria sobre Darwin en Colombia. Le conté esta historia y le mostré la crónica que había publicado en El Tiempo (recuerdo que no la saqué en Cambio para no saturar a mis jefes con mi afición a la teoría evolutiva). Unos meses después, me alegré al ver que el ministro citaba mi hallazgo en el libro Alguien tiene que llevar la contraria.

En la otra orilla

Yo creía que no había vida después del periodismo, pero el cierre de Cambio me obligó a descubrirla. Fue muy doloroso en lo personal, no solo por el excelente grupo humano que se disolvía (María Elvira Samper, Rodrigo Pardo, Mauricio Silva, Harold Abueta, José Manuel Reverón, Jorge González…), sino porque en ese momento yo ya estaba como subeditor general de la revista, una posición que había soñado.

Terminé en la otra orilla de mi profesión: las comunicaciones estratégicas. Pero no cambié el tema: mi nuevo empleador fue Pfizer, la multinacional farmacéutica, que me llevó como gerente de comunicaciones.

Aunque en ese ámbito casi todo el esfuerzo se concentra en las metas del negocio, me dieron ciertas licencias. Una de las estrategias de reputación corporativa que hice en ese periodo fue el libro 12 personajes en busca de psiquiatra. Convoqué a una docena de psiquiatras colombianos de renombre, les asigné una novela, y les planteé un escenario hipotético: si el protagonista de ese libro se asomara a su consultorio, ¿cómo lo diagnosticaría y cómo lo trataría con los criterios médicos de hoy? Era un libro pedagógico para la enfermedad psiquiátrica. José Arcadio Buendía, Rosario Tijeras y hasta La Pobre Viejecita recibieron su diagnóstico y su tratamiento. El libro, editado por Fernando Gómez, tuvo bastante resonancia en medios.

El Gobierno

Mi paso por el Gobierno no estaba en los planes de vida, pero ¿cómo desaprovechar tremenda oportunidad de conocerlo desde adentro? Lo que pasó fue que el presidente Juan Manuel Santos arrancó su segundo mandato nombrando a Pilar Calderón, mi antigua jefa, como ministra consejera de Comunicaciones. Ella necesitaba urgentemente un director de comunicaciones para la Presidencia, y quería a alguien de su absoluta confianza.

Mi responsabilidad incluía escribir las declaraciones del presidente a los medios y coordinar las comunicaciones del Gobierno. Estuve año y medio. Fue la responsabilidad más dura de mi vida. La Casa de Nariño es un sistema complejo. Lo comparo con el cuerpo humano: si decides quitarte el dolor de cabeza con una aspirina, te dará gastritis, y si tomas algo contra la gastritis, te dará estreñimiento.

Pues bien, así como no hay cura perfecta, tampoco hay decisión perfecta en la política. Cuando se toma una buena decisión en comunicaciones, probablemente se está fallando desde el punto de vista político, y cuando se acierta en lo político, probablemente se está fallando en lo regional, pero si se acierta en lo regional, probablemente se está fallando en lo intersectorial.

Te doy un ejemplo. En vísperas de la expedición de la Ley Estatutaria de Salud, estudiamos detalladamente, basados en encuestas, cuál podría ser el mensaje que mejor llegaría al ciudadano común y corriente. Advertimos que ese mensaje era “Con esta ley se acaba el paseo de la muerte”. Fue un éxito. Los medios recogieron esas palabras en grandes titulares, y nosotros felices.

Pues bien, tiempo después, cuando estaba trabajando en el Ministerio de Salud, Alejandro Gaviria recordó ese discurso del presidente.

–Yo no sé quién fue el pendejo que puso al presidente a decir que “Con la Ley Estatutaria se va a acabar el paseo de la muerte”.

Le preocupaba adquirir un compromiso de esa magnitud. Alejandro Gaviria siempre ha dudado de que un papel, un acto administrativo o una ley por sí misma pueda cambiar la realidad. Era una promesa irrealizable.

–Ministro, fui yo – le contesté avergonzado.

Ese día comprendí en carne propia que en la política nunca, nunca, nunca sería posible tener contento a todo el mundo.

Alejandro Gaviria

Estando en Palacio conocí personalmente a Alejandro Gaviria. Sin embargo, había un antecedente. En 2008, varios autores habíamos publicado un libro que se llamó Manual de Ateología. Ahí estábamos, entre otros, Héctor Abad, Carlos Gaviria, Florence Thomas, Humberto de la Calle, Daniel Samper Ospina, Alejandro Gaviria y —ahí como colado— yo. Pues un día, en la Casa de Nariño, le recordé ese libro al ministro Gaviria. Y ese fue el inicio de un diálogo sobre el ateísmo y el darwinismo, dos temas que nos encarretaban.

A finales de 2015 o comienzos de 2016, ya cansado del trote palaciego, que no daba tregua, le escribí por Whatsapp un mensaje, parafraseando una frase que él dijo alguna vez: “Debí haber hecho algo muy malo en otra vida para merecer ser ministro de Salud”. Mi versión fue: “Ministro, yo debí haber hecho algo muy malo en otra vida para merecer ser director de Comunicaciones de Palacio”.

Un par de meses después, me llamó a la oficina y me propuso irme a trabajar como asesor del despacho en el Ministerio de Salud. Creo que las afinidades intelectuales terminaron generando una amistad que se mantiene viva, atesoro y me enorgullece. Para mí significó mucho que fuera él quien presentara Vigilantes de la salud, el libro que escribí sobre los 100 años de historia del Instituto Nacional de Salud.

Vigilantes de la salud

Desde el Ministerio de Salud estuve muy involucrado con la preparación del centenario de Instituto Nacional de Salud. Para la redacción del libro conmemorativo habían pensado en distintos autores, pero quizás advirtieron mi entusiasmo con la iniciativa y mi experiencia en ese tipo de proyectos (aparte de escribir el libro sobre los cuarenta años de Profamilia, había participado en un documental sobre los sesenta años de Pfizer en Colombia).

El objetivo en este tipo de trabajos es evidenciar los progresos sociales ligados a esas instituciones, y en este caso se presenta una coincidencia muy afortunada desde el punto de vista narrativo: cuando apenas el Instituto Nacional de Salud estaba arrancando (entonces se llamaba Laboratorio de Higiene Samper-Martínez), Bogotá vivió la famosa gripa española de 1918, una epidemia que infectó a la mitad de los habitantes de la ciudad y mató a 1.500. Describir ese panorama de la salud en 1918 fue un inmejorable punto de partida, pues me permitió mostrar cuánto hemos mejorado y desmentir a los nostálgicos del pasado. Por eso llamé a esa crónica “El apocalipsis fue ayer”.

Otra historia apasionante descrita en Vigilantes de la salud es sobre la primera campaña de vacunación contra la viruela. Incluso se han escrito novelas sobre el tema. Resulta que en 1803, la enfermedad estaba diezmando a la población. Entonces, el rey Carlos IV organiza una cosa que se llamó la Gran Expedición Filantrópica de la Vacuna. El método para transportar la vacuna era curioso: le inoculaban el pus a un niño en el brazo, y de este se lo pasaban a otro, y así sucesivamente para que no perdiera potencia. Así llegó la vacuna a Colombia, y así siguió diseminándose por todo el continente, con niños instrumentalizados en nombre de la ciencia.

Así fue hasta que un veterinario, Jorge Lleras Parra, aprendió a extraer la vacuna de las terneras, y ya luego, en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud, la produjo en grandes cantidades. La erradicación de la viruela en 1979 es uno de los mayores logros de la historia.

También es apasionante el relato de cómo Colombia fue un centro de alcance global en la investigación contra la fiebre amarilla. La primera vacuna se probó acá, con éxito, con los auspicios de la Fundación Rockefeller. Los médicos que se formaron en esas campañas terminaron aportando su conocimiento al Instituto Nacional de Salud. Una historia parecida estamos viviendo hoy en la investigación contra el zika.

En este tipo de libros siempre hay unos personajes que hacen mucho y se ven poco en la vida diaria. Hoy día, el Instituto Nacional de Salud es la entidad que tiene los ojos puestos en virus y enfermedades que llegan, y envía a sus epidemiólogos de campo, a esos héroes anónimos, para que investiguen en los lugares más remotos. Sin esas personas que oportunamente encienden las alarmas, estaríamos repitiendo una y otra vez la historia de la gripa española. Ellos son los vigilantes de la salud.

Los orígenes

Nací por accidente en Barrancabermeja, y siempre he lamentado sentirme tan ajeno a esa ciudad. No hay una proporción entre mi sentido de pertenencia y la cantidad de sílabas que ese nombre ocupa en mi cédula, y mucho menos hay una proporción entre los afectos que me despierta y la cantidad de veces que he escrito su nombre en formularios y registros.

Barranca terminó siendo mi cuna porque mi papá, como muchos otros ingenieros de Ecopetrol, fue trasladado allá en los comienzos de su carrera en la empresa. Cuando yo tenía dos años, él fue trasladado a Bogotá, así que me siento especialmente rolo.

Por el lado paterno, mi abuelo era libanés. Era un tipo distante. Nostálgico, tal vez. Creo que no tuvo un arraigo fuerte con Colombia. Pero sí me dejó dos marcas ostensibles: la nariz y un apellido que siempre debo deletrear para que lo escriban bien. Por eso fue que hace diez años emprendí la búsqueda de esas raíces. Es una de las cosas más emocionantes que he vivido. Quería conocer el pueblo del abuelo, pero la cosa fue aún más emotiva: terminé encontrando una parentela que me trató desde el primer momento como si fuéramos viejos conocidos. Desde entonces nos mantenemos en contacto, e incluso nos hemos vuelto a encontrar.

Mi abuelo se instaló en La Mesa (Cundinamarca), y allá conoció a mi abuela. No es que fuera muy creativo: montó un almacén de telas. Mis abuelos maternos eran boyacenses, pero terminaron su vida en La Mesa. Por eso, mis padres se conocieron en La Mesa. Ese pueblo sí ha marcado mi vida. Aún conservamos las casas de los abuelos, y pasamos varios fines de semana allá. Es más, si no fuera por La Mesa, no conocería a mi esposa. La vida de ella también está muy ligada a ese pueblo.

La familia

Soy el tercero de cuatro hermanos. He creído que hay una correlación entre el lugar que ocupas en la familia y tus niveles de independencia y de rebeldía. De niño y adolescente, se me dificultó identificar mi lugar en la vida. Solía decir que no era el mayor, que no era el menor y que no era la única niña de la casa (risas).

Creo que mis rasgos de personalidad están relacionados con ese lugar indefinido. No tenía privilegios frente a nadie, pero sí bastante autonomía. Fui pésimo estudiante en el colegio, pero en general tenía muy buenas relaciones sociales. Creo que ser hijo de una familia numerosa da destrezas sociales.

En la universidad todo cambió. Me ajuicié tanto que una vez una compañera me preguntó si era seminarista. Me ofendió a tal punto que salí corriendo a rescatar mi libreta de notas de segundo de bachillerato, llena de números rojos. Creo que perdí once materias, de un total de trece. ¡Que no digan que toda la vida fui nerd!

Hace nueve años me casé con Andrea Torres, y tengo dos hijos: una niña de seis y un niño de cuatro. Tuve una vida sentimental tan accidentada antes de Andrea, que aún hoy celebro mi matrimonio. Pero no quiero meterme en ese tema: cuando hablo de mi familia, puedo ser antipáticamente cursi y feliz.