Carlos Lleras de la Fuente

Las memorias conversadas son historias de vida escritas en primera persona por Isa López Giraldo. Este es un borrador sin pulir.

“Por sus hechos los conoceréis”.

Dice la Biblia.

Carlos Lleras de la Fuente nació en Bogotá en 1937, es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario del que fue colegial de número, consiliario y profesor. Enseñó en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, fue decano de agrología, de estudios y su presidente. Dirigió la Flota Mercante Grancolombiana, fue delegatario a la Asamblea Nacional Constituyente, precandidato liberal en 1994 y candidato a la Presidencia de Colombia en 1997. Embajador ante el gobierno de los Estados Unidos. Dirigió El Espectador, la revista Cromos y ha publicado un importante número de libros de economía y política.

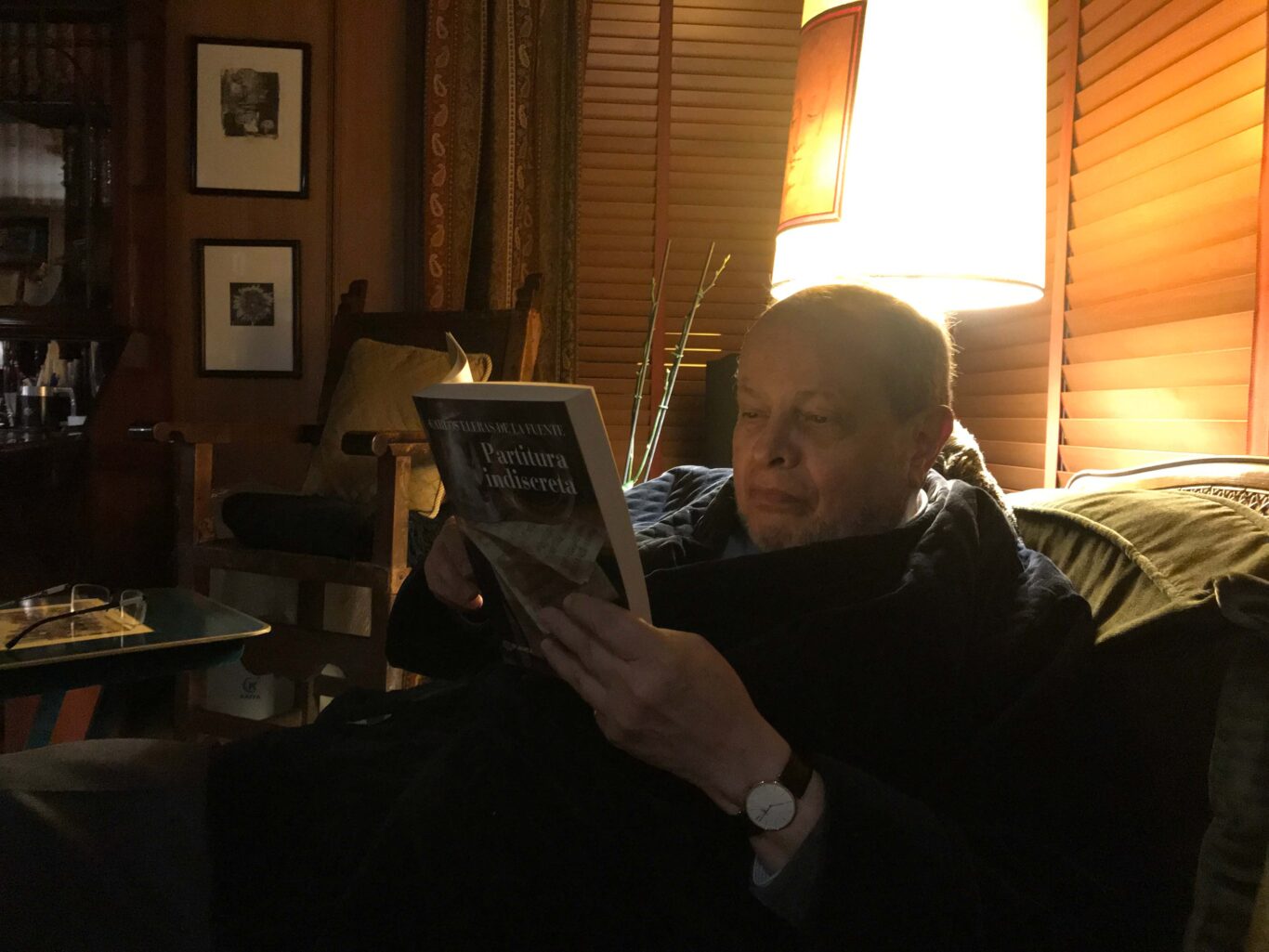

Isabel López Giraldo, gestora de historias de vida, recoge en este texto los más de ochenta años de vida de su biografiado, para revivir de alguna manera los textos Sin engañosa cortesía y Partitura Indiscreta, obras agotadas que fueron publicadas por la Editorial Planeta en el año 2003.

ORÍGENES

RAMA PATERNA

LOS LLERAS

JOSÉ MANUEL LLERÁS ALHÁ

La familia Lleras, de la cual hay siete generaciones, por lo menos que yo tenga en mente, llegó a América y de manera específica a Panamá a finales del siglo XVIII. Tengo el retrato del primero de ellos, José Manuel Lleras Alhá, militar español proveniente de Cataluña. Se casó con Manuela de Jesús González, una panameña que vivía con su madre. Desgraciadamente Panamá, en ese entonces, era un nido de enfermedades mortales. Por esta razón él decidió que tenía que buscar un sitio sano donde instalarse, pues ya estaban esperando bebé.

En 1811 llegó a Santa Fe de Bogotá y encontró que esta tierra contaba con el clima adecuado para recibir a su hijo. Trajo a su esposa embarazada, pero también a su suegra. Tuvieron tres hijos, Lorenzo María, José Simón y Eustoquia Lleras González.

La familia, como todas, comenzó a llenarse de distintos apellidos por nuestra inveterada costumbre de ponerlos en el orden hombre/mujer. De manera que, empujando el surgimiento de los Lleras que trajo toda la herencia española y que después del nacimiento de su hijo, Don Lorenzo María Lleras, mi séptimo abuelo y, como ya dije, el primero nacido en Colombia, vino ya el desarrollo ampliado.

LORENZO MARÍA LLERAS GONZÁLEZ

Don Lorenzo María Lleras es una figura fundamental en la historia de la familia. Nació el 7 de septiembre de 1811. Hijo de José Manuel Lleras y Manuela de Jesús González. Fue un educador que fundó el Colegio del Espíritu Santo en su calidad de masón, rosarista, rector de la Universidad del Rosario en 1840. Santanderista furibundo que dedicó su vida a la formación y creación del Partido Liberal, de los fundadores de las sociedades democráticas que influyeron tanto en la elección del presidente de la República. E

legido cuando el candidato conservador era uno de los señores Casas, abuelos de la esposa de mi hijo, curiosamente oriundos de Chiquinquirá, familia muy numerosa de académicos e intelectuales. De una generación más reciente está el sabio Casas, diplomático que manejaba treinta y dos idiomas. Mi nuera, María Mercedes, tiene una maestría en educación y enseña en el Colegio los Nogales, prima hermana de Vicente Durán Casas.

Lorenzo María fue tan importante como lo fueron sus familiares, el doctor Restrepo y el general Briceño. Briceño, venezolano, primo dos veces de Simón Bolívar, conspirador de 1826, a quien iban a fusilar. El general Urdaneta, también venezolano, lo tenía listo para ejecutarlo, pero como era de su país y pariente de Bolívar, le conmutó la pena y lo mandó a las bóvedas de Cartagena que, sin lugar a duda, era peor castigo.

Cuando Bolívar pasó en 1829 por Cartagena, camino a Santa Marta donde encontró la muerte y habiendo transcurrido ya tres años, amnistió a todos los conspiradores. Cuando la conspiración, Briceño era capitán, pero murió como general porque Bolívar les devolvió los títulos militares.

El general Briceño tuvo un hijo también general, Manuel Briceño. Por él lleva su nombre un pueblito a la salida de Bogotá hacia el norte. Él era comandante de los ejércitos conservadores en las guerras civiles que apenas comenzaban, venían del norte por lo que era la carrera séptima o carretera central del norte y donde hubo dos jefes conservadores, el general Briceño con su pueblito y el general Próspero Pinzón con el suyo, Villa Pinzón, que queda llegando al puente de Boyacá. Próspero fue uno de los más aguerridos jefes conservadores de la época.

En el año 1928, se produjo el famoso atentado contra el libertador Simón Bolívar quien salió por la ventana mientras Manuelita se quedó en Palacio deteniendo a los conspiradores. Aunque yo creo que tan solo lo querían preso y no muerto para reemplazarlo por el almirante guajiro. En ese desorden tomaron presa a mucha gente mientras las tropas venezolanas se apoderaban de Bogotá. Eran las mismas que pretendían fusilar a Santander comandadas por Urdaneta.

Antes de que le cayeran encima, Lorenzo María logró irse del país a Filadelfia. Estando allá aprendió inglés y vivió de traducir las piezas de teatro al español. Las mandaba a sus amigos al país para que las vendieran por suscripción. Cada uno compraba un ejemplar y le enviaban la plata, pues él vivía en una pobreza franciscana.

Regresó a Colombia en el año 1930 cuando supo que el general Santander también lo hacía. Tenía él una mala costumbre, le gustaba hablar en verso, lo que ponía muy nervioso al general. Alguna vez venía cabalgando y el viejo salió por la carretera del norte a recibirlo, paró la comitiva para recitarle. Como esto indisponía tanto a Don Lorenzo, nunca hizo nada por ayudarle cuando hubiera hecho cualquier cosa por él.

Varios de sus hijos heredaron el vicio, escribieron muchos versos, y así lo hizo mi papá con las novias y, además, se los recitaba en cuatro idiomas. Todo esto herencia de Lorenzo María. Aunque, insisto, la poesía nunca fue el fuerte de la familia.

El mayor beneficio que obtuvo del general Santander, muchos años después, fue haber sido nombrado ministro de relaciones exteriores. Firmó con Brasil el tratado Lleras Lisboa que le entregaba la mitad de Colombia. Obviamente el Congreso jamás lo aprobó, lo que le hizo mucho daño a él y de lo que prefiero no hablar porque es medio penoso.

Don Lorenzo María tuvo una hermana que no contrajo matrimonio, Doña Eustoquia María del Rosario, así que todos los Lleras que hemos vivido en Colombia somos sus descendientes. Se casó con dos hermanas, oriundas de Zipaquirá. Lo hizo de forma sucesiva ante la muerte de Liboria Triana Silva, la primera, con la que tuvo dos hijos. Luego se casó con Doña Cleotilde, mi tatarabuela, con quien tuvo quince hijos más. Pero también tuvo dos hijos naturales. Era un hombre aparentemente muy inquieto, pues no se entiende cómo alcanzó a tener diecinueve hijos.

Con los años, el suegro de Don Lorenzo ocupó un cargo importante en Zipaquirá. Fue bien llamado el sabio Triana, José Jerónimo Triana, en cuyo honor está bautizada la Orquídea como Flor Nacional de Colombia. Fue un botánico y científico estupendo que con el tiempo se radicó en París y luego en Londres donde trabajó en su Jardín Botánico.

Don Lorenzo obtuvo medallas de reconocimiento a su labor como profesional. Hoy todavía en Francia hay descendientes de él que yo no conozco y nunca se me ha ocurrido viajar a hacerlo. Hace algunos años vino uno de ellos, concejal de París, quien trajo un libro con toda la genealogía. Así nos obsequió unos libros a Ernesto Samper y a mí, el que yo de manera desafortunada presté y nunca me devolvieron.

José Jerónimo fue pues jurado de la Exposición de Botánica y Horticultura de Ámsterdam, vicepresidente del Congreso Internacional de Botánica, recibió la medalla de oro de la Sociedad Agrícola de Francia, clasificó la obra de Mutis, veinte plantas llevan su apellido, entre ellas, como mencioné, nuestra flor nacional, la Cattleya Trianae. También fue cónsul de Colombia en París, de 1874 hasta 1890, cuando murió.

De su primer matrimonio descienden varias ramas de la familia. Curiosamente los Vargas Lleras provienen de las dos hermanas, no como un fenómeno exótico. Doña Susana, más adelante en la vida que hubo otro Lleras, se casó con Don Felipe Pérez, persona muy importante en el siglo XIX en Colombia. De ellos desciende una larga línea en la cual está el ex alcalde de Bogotá, Jorge Gaitán Cortés; Claudia esposa de Carlos Caballero Argáez; los Espinosa Ponce de León y otros más.

Creo que tener dos veces el apellido Lleras deja de ser importante y se puede volver complejo, pues es una gente que tiene una manera de ser sui generis. Los Lleras no son fáciles. Creo que eso causó algún tipo de indigestión a algunos de ellos.

Don Lorenzo María Lleras murió en el país a los cincuenta y ocho años, en la más extrema condición de pobreza y con una descendencia liberal muy extensa y culta.

La abuela de Lorenzo María Lleras, en un retrato que les hicieron a los sesenta y cuatro años y como una prueba de cariño de su primer nieto, refleja algo de tristeza, pero también resulta burlona. Nació en la ciudad de Panamá en mayo de 1773.

Por Doña María Leona de León, hija de doña Eustaquia de González, nos han dicho toda la vida que nosotros, los Lleras, somos bravos. Ella siempre llevó una mala cara, fue una mujer de rostro muy severo en contraste con el de su esposo, José Manuel Lleras.

FEDERICO MARÍA LLERAS TRIANA

Federico María Lleras, mi tatarabuelo, fue uno de los dieciocho hijos de Lorenzo María Lleras. Se trató de un hombre muy brillante quien también fue maestro, abrió y dirigió el Colegio Lleras, como el de su padre, escribió una geografía de Colombia. Murió muy joven y paupérrimo, también como su padre. Le alcanzó a tocar el gobierno del general Reyes, cuentan que era muy duro y godo y que lo mandó preso a los Llanos.

FEDERICO LLERAS ACOSTA

Don Federico Pablo de la Cruz Lleras Acosta, mi abuelo, fue un científico que se graduó primero de veterinario con un profesor francés muy famoso. Luego se lanzó a la bacteriología para tener el primer laboratorio de la ciudad con un éxito enorme. Todos lo llamaban para que les sacara sangre.

Recuerdo a una señora, de la más alta alcurnia, que vivía por la Avenida Chile cuando se usaba el tranvía que llevaba a la gente desde el centro hasta allá, daba la vuelta y se devolvía hacia el sur. Entonces don Federico Lleras salía con todo su equipo y se bajaba en la séptima, y doña María Elisa Camacho mandaba su coche con caballos a recogerlo para transportarlo hasta el Castillo de los Camacho, par de cuadras más adelante.

Don Federico dedicó su vida a la investigación de la lepra, en cuyo honor lleva su nombre el Instituto Dermatológico Colombiano. Vivió tratando de sostener a los dieciocho hijos y a otras tres o cuatro personas de la familia que han sido siempre muy pobres, a una hermana que se había salido del convento de monjas y a mi abuela.

Como pasaba hasta doce horas o más en su microscopio, sufrió de su columna vertebral lo que lo obligó a dormir sentado en una silla vienesa, que conocí. De él conservo un óleo que pintó Luis Felipe Uzcátegui y en el que se evidencian las correas que le sostenían la cabeza, por lo menos la del mentón.

Su hermano, el cura Carlos Alberto Lleras, en su honor fui bautizado, fue un educador tan severo que una vez lanzó a uno de sus alumnos por la ventana: el salón quedaba en un segundo piso.

Don Federico Lleras Acosta fue un hombre muy generoso y querido. Recibió a su hermana, Inés Restrepo, cuando dejó la comunidad religiosa. José María Restrepo quedó huérfano a sus doce años y mi abuelo también se lo llevó para la casa. Mi abuelo fue un hombre muy severo, pero también muy bueno. Mi padre siempre dijo que yo me parecía a mi abuelo, por psicorrígido y serio en temas morales y de principios.

La casa de mi abuelo era enorme, de esas santafereñas, viejas, grandes. Resultaba perfecta para dieciocho hijos. Además, contaba con cuatro personas para el servicio doméstico que en ese entonces era muy económico, valga decir que estas recibían muy buen trato. Las muchachas de servicio tenían sus habitaciones.

Para la familia en pleno había un solo baño, por lo que se bañaban por turnos. Cuando hacía sol, a mi papá lo bañaban en un platón grande en el patio porque decían que alcanzaba a calentar el agua de la pila, lo que no era cierto, pero yo creo que lo hacían cada tres días.

Allí tuvo mi abuelo su laboratorio, en el primer piso después del zaguán de la entrada de doble portón en el que esperaban los pacientes antes de pasar para ser atendidos. Tuvo siempre un asistente que le colaboraba, se trató de un mico al que inyectaba para experimentar, pero también unos corderos a los que inyectaba con lepra, según él, porque se confirmó después que no era lepra, pero él nunca lo supo. Resulta que en mi casa no se volvió a comer cordero, pues alguna vez se le robaron parte de los que él tenía inyectados.

Los hermanos de mi abuela, descendientes de Don José Félix, iban a almorzar los domingos. Eran un grupo enorme, todos godísimos que habían estado en la guerra de los mil días. Recuerdo que con mis primas se generaban muchos conflictos.

LOS RESTREPO

Mis ancestros más antiguos son los Restrepo. López de Restrepo era el apellido original, luego retiraron el López, aunque el escudo de armas de la familia tiene dos lobos por el López que es asturiano.

Dos primos hermanos llegaron de España a Antioquia en 1626, es decir, a comienzos del siglo XVII, casi dos siglos antes que los Lleras lo hicieran. Viajaron en buque y regresaron repetidas veces a su país. Fueron ellos don Marco, quien tuvo una descendencia no muy grande, y Don Alonso, de donde venimos casi todos. Tanto Marco como Alonso fueron designados alféreces reales para la fundación de Medellín y allá concurrieron. Debo decirlo, hay muchos Restrepo en toda clase de actividades, legales e ilegales.

Mi rama es la del doctor José Félix de Restrepo, nacido en Envigado, Antioquia. Descendiente del mismo Don Alonso que se quedó en su pueblo natal. Hijo de Vicente Restrepo. Se hizo doctor como sus cuatro hermanos. Vivió junto a La quebrada de los doctores, nombre que se adoptó debido a la profesión por la que optaron, pues no era nada común para la época el que, en una misma familia, todos se hicieran médicos.

José Félix fue un intelectual estupendo, hombre importantísimo, abogado a sus diecisiete años, profesor de Torres, Caldas y otros próceres de la Independencia. Estudió en el seminario del Cauca antes de ser universidad.

En 1815, con Don Juan del Corral, preparó e hizo aprobar, para el Departamento de Antioquia, la primera Ley de Libertad de Vientres de los esclavos. Como esta Ley generaba dudas entre todos, él se puso de rodillas frente a los asistentes y echó un discurso sobre su importancia, así que fue aprobada. En ese entonces no fue lo suficientemente liberal porque, quienes obtuvieron su libertad fueron los hijos de los esclavos. Solo hasta 1.845, siendo presidente el general José Hilario López, fue aprobada completa.

Julio Arboleda, dirigente conservador, compró todos los esclavos de las fincas del Cauca y del Valle, los montó en un buque, se los llevó y los vendió en Perú. Lo asesinaron en Berruecos, en el mismo sitio donde habían asesinado al mariscal Sucre años atrás. Esto muestra un poco cómo se van diferenciando los partidos políticos sobre distintos temas.

Don Juan del Corral también hizo aprobar la Constitución de Antioquia. Murió un poco después. Cuando vino la reconquista española, esta acabó con todos los beneficios a los esclavos. Por cierto, en Bogotá están los miembros de la familia Restrepo del Corral que provienen de ambas ramas, de los viejos Restrepo de 1626 y del Corral, por supuesto.

Juan del Corral contrajo matrimonio en Popayán con doña Tomasa Sarasti de Ante y Valencia. Tuvo una descendencia grande, entre otras, la nuestra. Esta unión lleva a Sebastián de Belalcázar, otro antepasado muy interesante, pues él participó en la conquista del Perú, fundó Quito, Popayán y Cali. En la sabana de Bogotá, encontró a Jiménez de Quesada y a Nicolás de Federmann. Fue elegido miembro del Congreso Constituyente en 1821, cuando se estrenaba La Gran Colombia.

A Atanasio Girardot, la Corte Suprema, nombrada por el Congreso de Cúcuta en 1821, le hizo un juicio. Esta Corte tenía tres miembros: por Colombia el doctor Restrepo y por Venezuela y Ecuador otros dos. El venezolano y el ecuatoriano votaron que era inocente y mi tatarabuelo votó declarándolo culpable. Esto fue así, porque mi tatarabuelo fue un hombre de una sola línea, no le importaba si el acusado había ganado batallas o no. Lo único en lo que se fijó para su veredicto fue en el hecho de que Atanasio Girardot había matado en un acto de rabia pura a su segundo en el ejército.

José Félix de Restrepo, salió en el papel periódico ilustrado y en una estampilla en el 2017. Manuel, su hijo y hermano de mi bisabuela, se casó con Amalia Briceño, hija de Emigdio Briceño, prócer de la Independencia y pariente de Bolívar. Escribió Los ilustres: páginas para la historia de Venezuela, libro que aún sigo queriendo rescatar, porque alguien se quedó con él.

Los liberales fueron, desde el siglo XIX, perseguidos socialmente por los conservadores, no los admitían en los clubes ni en las tertulias. Todo era del dominio de los terratenientes conservadores que habían saqueado el país con la ayuda de Núñez y del general Reyes que les regalaban terrenos: cien hectáreas en la Sabana, doscientas no sé dónde. Por eso son ricos, por asignación política.

Dejando esto de lado, lo divertido es que la ponencia de la Ley en el Senado la hizo Don Lorenzo María Lleras, mi primer abuelo nacido en Colombia. Se puede observar en el retrato que conservo, que era de rostro adusto, severo. Como ya conté, casado dos veces, sucesivamente, con dos hermanas, porque habiendo muerto la primera, se casó con la segunda. Del primer matrimonio tuvo tres hijos y del segundo quince: era paupérrimo con dieciocho hijos. Esas cosas pasaban en ese entonces.

En un momento de la vida los Restrepo se mezclaron con los Briceño. En efecto, mi abuela paterna fue Amalia Restrepo Briceño, casada con Federico Lleras Acosta con quien tuvo tres hijos, siendo mi papá el mayor seguido por Isabel y Enrique Lleras Restrepo.

Recuerdo que contaba que lo habían puesto preso por deudas, pues pidió un préstamo a su mejor amigo para poder montar el colegio, lo cual demuestra que las ideologías en este país son un poco arrevesadas. Tenían uniforme copiado del famoso colegio inglés, como un frac con una paloma. En una premiación hizo su discurso en francés y un chino dijo al terminar: “Ahora dígalo en inglés”. Por supuesto, armó una catástrofe.

Dominó el inglés y el francés que siempre se dedicó a enseñar, pues para ese entonces inclusive la alta sociedad era muy inculta. Entre sus alumnos estaba Jorge Isaac, el autor de La María. Pero, como los godos no lo querían y eran los que tenían la plata, el colegio se acabó. Un alma generosa de las oligarquías liberales, pues había algunas pese a la exclusión a la que estaban sometidos por cuenta de los conservadores desde la Constitución del 86, pagó la deuda por él y lo sacó de la cárcel. Todo por la educación.

Los Restrepo vivieron en una casa antigua que todavía existe frente a la Biblioteca Luis Ángel Arango en la carrera 4ª Nro. 13 – 21, sin ventanas, pues daban las habitaciones sobre el patio.

FEDERICO LLERAS RESTREPO

Mi tío Federico, el que se casó con una media hermana Casas por otra vía, tuvo dos hermanos menores médicos. Uno de ellos murió a los veintiocho años de infarto y mi tío Enrique, director del Seguro Social y que sufrió un enfisema pulmonar por fumar tantos paquetes diarios, un día se abrió una pipeta de oxígeno que le costó la salud afectando sus pulmones.

Cuando a Enrique lo nombraron embajador en Portugal, cometió el error de renunciar y devolverse. Estando en Bogotá no pudo respirar por lo que se fue a vivir a Girardot, lo peor que le puede pasar a un bogotano, donde murió.

Como dato al margen menciono que mi tío tuvo a su cargo el agua potable de Bogotá. Algún día estando en La Regadera, donde había una represa, mi abuelo, con la ayuda de Federico, llevó cloro para echarle.

ROBERTO LLERAS RESTREPO

Roberto, mi tío menor, se graduó de médico en Francia y se enamoró de una francesa por lo que planeó todo su matrimonio en Bogotá. Ella llegó un mes y medio más tarde a casarse. A todos les gustaban los caballos de carreras por lo que iban al hipódromo, regularmente con mi papá. Saliendo de él, Roberto se sintió mal, se sentó en la acera, paró un taxi, se montó y pidió que lo llevaran a la Clínica de Marly donde llegó muerto.

Mis padres estaban en cine en ese momento cerca de la casa donde yo me encontraba. Recibimos una llamada preguntando si éramos parientes de Roberto Lleras y dijeron que tenían el cadáver en el sótano de la clínica. Entonces fui al teatro con una linterna buscando a mi papá, fila por fila. Todos me querían pegar, pero no se atrevieron. Cuando los encontré, mi papá me preguntó: “¿Usted qué hace con esa linterna aquí?”. Le contesté sin misterios: “Se murió tu hermano Roberto”.

Su muerte fue terrible para todos porque hacía muchos años que no fallecía nadie en la familia. Mi abuela llevaba unos veinte años de luto por su esposo vistiendo absolutamente toda de negro e inmediatamente empató con este otro. Recuerdo con horror que hacía apenas tres o cuatro meses que había comenzado a usar blusas blancas, pero de inmediato volvió al negro.

Durante el luto no se podía poner radio ni ver la televisión (que ya la había traído Rojas Pinilla) ni ir a cine. No se podía hacer nada. Mi abuelo había muerto en Marsella, Francia, a donde se había ido con mi tía Isabel y con mi tía Elvira, la educadora. Viajaron al Congreso de Lepra del Cairo para presentar sus estudios, pero se infartó antes. Lo enterraron mis tías Elvira e Isabel en un homenaje que le rindió media Colombia.

Maruja Espinosa Pérez, mamá de Germán Vargas Lleras, quien por lo Pérez era Lleras hija del primer matrimonio de José María, asumió la crianza de sus tres nietos siendo ya una mujer de cierta edad. Es que los Vargas Lleras son dos veces Lleras, por la primera y la segunda esposa que se vinieron a juntar en un momento dado.

Los niños crecieron más bien solos, por lo que les faltó mucha formación. Germán debía tener tres o cinco años, José Antonio cuatro y Enrique algo menos. Después Germán se casó con una señora buena, que cocina exquisito y que ha escrito libros de cocina, como él era goloso disfrutó muchísimo. Tuvo finca en Bojacá que todavía conserva.

ISABEL LLERAS RESTREPO

Entre las mujeres está mi tía Isabel Lleras, magnífica poetisa con unos versos muy lindos que le regalé al Instituto Caro y Cuervo. Se casó con el general Luis Ospina Vásquez, hijo del general Mariano Ospina Rodríguez, presidente de la República y conspirador septentrino quien después se volvió conservador y tremendamente católico.

Mi tía Isabel peleó con mi padre toda la vida y solo fuimos a visitarla a su casa cuando se estaba muriendo. Fui íntimo de su hija, mi prima Carolina Ospina, quien vive en Europa desde hace mucho tiempo, pero mi tía no la dejaba ir a ninguna fiesta donde yo estuviera invitado. No nos tratamos por cuatro décadas, lo que incide en uno, como hijo.

Nosotros vivimos en la calle 13 con 4ª y ellos a tres cuadras. Íbamos a almorzar muy de vez en cuando, pero nos aburríamos muchísimo. Aunque eran muy inteligentes, resultaban complicadas. Eran liberales si el presidente era conservador y conservadoras si este era liberal, solo para poder atacarlo.

CARLOS LLERAS RESTREPO

Mi papá, Carlos Lleras Restrepo, fue el hijo de la mitad, pues los mayores nacieron por parejas. Casi todos estudiaron en La Salle, pero mi padre estuvo en el colegio de las señoritas algo, porque todas las solteras tenían un colegio. Pero este en especial era de algún pariente, quizás de las tías Briceño.

Conocí a buena parte de los tíos Restrepo Briceño, godos muy godos, y me encontraba con ellos en casa de mi abuela los domingos. Sus discusiones eran políticas y se remontaban al siglo XIX, enfrentados entonces con los Lleras, que siempre fueron liberales.

De esa época mi padre recordaba cosas sueltas. Primero, que tenía que ir a misa de siete de la mañana los domingos, lo que creo que lo marcó porque no volvió después nunca. Lo otro que se le quedó en la cabeza, es que no había ningún elemento para jugar, entonces los hermanos cristianos, que tenían en un zoológico una colección de animales magnífica que quemaron el 9 de abril, usaron las medias viejas de los curas con las que armaron balones para jugar futbol y cuando llovía se complicaba todo. Mi papá decía que olían mal, siendo calumnioso con los religiosos. Terminó sus estudios en La Salle a sus quince años.

Bogotá era un pueblo y La Candelaria un barrio muy grato y elegante donde estaba la gente de más alto nivel social, no necesariamente de dinero. Mi padre siempre vivió ahí por lo tanto lo conocía muy bien, cada casa, cada dueño, cada historia.

Mi papá boxeaba y tenía un grupo, de esos que pegan duro. Como era bajito, tal como lo soy yo, se instalaba en alguna esquina esperando a que pasara algún tipo que no fuera del barrio. Exponían a mi papá, quien gritaba: “Oiga, usted, miserable, ¿quiere pelear?”. Entonces el tipo enorme le contestaba: “Sí, ya voy para allá”. Mi papá arrancaba a correr y, cuando ya se estaba acercando el contrincante, desaparecía. En ese momento salía un aristócrata del barrio a darle muendas. Conclusión, mi papá era el cebo que atraía a las víctimas.

Recuerdo a los hermanos Uribe Holguín, la “mama e Dios” de la aristocracia bogotana, todos de plata, que hicieron reemplazo en la Presidencia. Algún día uno de ellos tuvo una pelea con mi papá, entonces fue a pegarle, pero huyó y mi papá lo siguió. Llegó a su casa, cerró la puerta y mi papá gritó: “Miserable, cobarde, abra la puerta, enfréntese conmigo”. Entonces el tipo cogió una mica y se la vació por la ventana. Mi papá nunca lo perdonó y creo que ese hecho tuvo consecuencias políticas.

Bogotá era tan pueblo que sobre el puente habían instalados baños públicos, los que obviamente no contaban con cañerías. El juego de los chinos de la calle era instalarse con caucheras cada vez que alguien entraba a usarlo, así pues, la vergüenza era toda haciendo que quien entrara no quisiera salir. Decidieron canalizar el río, quitaron el puente y se acabó el deporte de la cauchera.

A mi padre en la juventud le gustó fumar y tomarse sus traguitos. Un día llegó a las doce de la noche, abrió la puerta del zaguán, entró, fue a abrir la puerta y se encontró con mi abuelo que estaba esperándolo de pie. Le dijo: “Quiero advertirle una cosa: usted bebe, fuma y hace lo que quiere, pero con su plata cuando trabaje, ¡no con la mía!”. Creo que incluso le dio una cachetada, algo extremo, pero que le sirvió en su formación educativa.

Mi padre decidió estudiar Derecho en la Universidad Nacional y se graduó a los diecinueve años. Ejerció su profesión de abogado y fue profesor de su universidad dictando clase de Hacienda Pública hasta 1949, cuando los godos lo sacaron. Nunca quiso ser rosarista como su padre, como lo soy yo y como lo es mi hija, porque en ese entonces se puso de moda estar en contra de los curas. Los masones eran importantes.

Ejerciendo el cargo de secretario de Gobierno de Cundinamarca, desarrolló sus ideas sobre la Reforma Agraria e hizo una parcelación por los lados del municipio comunista. Después lo nombraron contralor General de la República entre 1936 y 1938, estableció las Cuentas Nacionales, pues no las había hasta ese momento y ni se sabía quién las llevaba.

En el año 38 y hasta el 42, ocupó la cartera del Ministerio de Hacienda nombrado por el presidente Eduardo Santos, hizo la gran revolución económica del país como bien lo reconoce Guillermo Perry en el libro que escribiste con él, Decidí Contarlo. Dejó una huella indeleble, que aún es evidente, en todos los aspectos de la vida nacional. Luego volvió a abrir su propia oficina de abogados para ejercer con honores, pero sin recursos: sus amigos del Ministerio le regalaron el mobiliario. Tomó una en el Banco de la República, la misma que luego compartió con Pedro Gómez Valderrama, su discípulo y amigo de toda la vida.

Como resultado de su profesión, logró sumar ahorros que le permitieron comprar un lote donde construiría su casa, para lo que contrató a Otto Marmorek. Una anécdota muy especial tiene que ver con un litigio importante que atendió para don Luis Toro, quien al recibir la cuenta que le pasó mi padre, le pidió que la revisara, enojándolo. Mi padre interpretó que don Luis la había considerado muy alta, cuando fue todo lo contrario, pues le reconoció cuatro o cinco veces más de lo cobrado por concepto de honorarios. Con ese pago compró su lote y elevó nuestra residencia, sin endeudarse. En 1952 la casa fue incendiada, así que pudimos disfrutarla por tan solo siete años.

Tanto Luis Carlos Galán como Virgilio Barco lograron llegar a donde lo hicieron porque mi papá los impulsó. Nunca habría sido candidato Luis Carlos si mi papá no lo hubiera nombrado primer director de la revista que publicaba semanalmente. Luis Carlos también sabía que contaba con todos los lleristas dentro de su fuerza pública. Es muy interesante ver ahora las declaraciones de la viuda y de su hijo, cuando dicen que mi papá no existió nunca, siendo que, además, lo trajo de Roma como director de la revista Nueva Frontera cuando estaba en un cargo diplomático. Así se dio a conocer.

En la familia ha habido muchos masones, llenos de ritos y costumbres extrañas, desde la forma de darse la mano para reconocerse. Y de mi padre que se dice que él lo fuera, como también lo fue Alberto Lleras, lo que no tiene nada de malo.

Mi padre organizó una logia ridícula con Germán Arciniegas y un grupo de estudiantes, con la que implementaron la semanal ‘tenida de masticación’. Esta consistía en que, en el piso superior de unos baños públicos comían tamales. Pero él nunca participó en la secta.

Cuando fui embajador de Colombia en Washington, entre la gente que visité estaba el jefe de la Logia Masónica. Llevé una carta firmada por los dos que eran Grado 33, el título más alto, para su igual allá quien me atendió divinamente convencido de que yo lo era también.

El lugar era absolutamente precioso, vestido de mármol, con una sala como la de los Caballeros de la Mesa Redonda y con sillas altísimas. Todo muy ponderado. Llamó a alguien para que me paseara por su museo, pues en los Estados Unidos han sido muy poderosos. Luego regresé a hablar con él.

En ese momento algo me dijo y le contesté que yo no era masón. A él se le cayó la mandíbula, empalideció, no sabía qué hacer conmigo, pues seguramente había develado algún secreto que yo no recuerdo, sin duda quería matarme. Pálido se levantó, llamó a su asistente y le pidió que me condujera a mi automóvil.

RAMA MATERNA

La familia de mi mamá fue muy musical y menos complicada. El bisabuelo de mi abuela, Cortés Gregory, fue un escocés que vino con la legión británica en 1816 cuando Bolívar le pidió apoyo a la Gran Bretaña en la que no venían ingleses, sino escoceses e irlandeses. Fue director de la banda de música de la legión.

En la batalla del Pantano de Vargas, cuando Bolívar estaba atafagado decidiendo si atacaban o no lo hacían, porque íbamos perdiendo, soltó los lanceros y fue ahí cuando la legión resolvió avanzar también contra los españoles. El viejo Gregory presidió la marcha y lo único que se le ocurrió fue tocar uno de los himnos usados en Inglaterra – God Save the Queen.

Ese es el tipo de cosas que padece este país, absolutamente inexplicables y rarísimas, pero con la canción salvaron la situación. Y claro, con los lanceros, pero fueron ellos quienes le pusieron música a la batalla.

Como nota al margen, mi padre inmortalizó a los lanceros en el monumento que mandó a hacer y que generó una crisis grande porque no había suficiente bronce. Entonces, el maestro Arenas Betancourt contaba que alguien tuvo la idea de robarse todas las placas de los médicos, las que antes estaban en las calles, pero también las llaves, y con eso alcanzó a terminarlo.

Cuando se acabó todo el tema de la independencia, el viejo Gregory, como una especie de Strauss colombo-escocés, formó una orquesta con la que atendía cuando lo contrataban en las fiestas que hacían en Rionegro, Antioquia, donde se había instalado. Tocaba gaita todos los días, tenía un apetito magnífico y tomaba whisky por toneladas, como cualquier escocés. Un día acababan de almorzar, se levantó, se fue al patio con su gaita, media patilla y una botella del licor, y se puso a tocar hasta que de pronto: O0o, se murió tocando. Sus últimas notas fueron su último suspiro.

La rama Cortés Gregory de mi tatarabuelo, quien se casó y en su primer matrimonio tuvo diez hijos, cuenta con un cuadro pintado en Barcelona a fines del siglo XIX que retrata a mis diez tías abuelas. Y, cosa particular, mi abuela fue la bisabuela de mi mujer.

Conservo un cuadro en el que se retrata a cuatro de ellas. Dolores, Lola, Carlota y Julia. Carlota, la jefa real que lleva una rosa en el cuello de su vestido, a la que nada le asustaba, una mujer fuerte, una política que dirigió el cafetal que les tocó en el proceso de sucesión donde murió Sangre Negra, el gran jefe de las guerrillas de ese entonces. Estuvo casada con Gustavo Camacho, mi padrino de nacimiento. Cecilia murió muy joven, mamá de Jorge Gaitán Cortés: descendiente de una de las Lleras del primer matrimonio de don Lorenzo María, fue alcalde de Bogotá en alguna época, arquitecto magnífico, casado con Alma Villegas, congresista y sobrina del doctor Eduardo Santos.

Julia, pintora de flores, de preferencia hortensias, toda la vida fue muy callada y eso hizo que el pintor la retratara un poco separada de sus hermanas y detrás de ellas.

Mi bisabuelo Cortés, casado con la señora Gregory, envió a sus cinco mujeres a estudiar a Barcelona en vísperas de la guerra de los mil días. Allá vivieron tres o cuatro años. Quise ir a conocer el sitio y busqué la dirección detrás del cuadro, pero se perdió cuando lo restauraron. Estando en Barcelona, mi abuela Ana Rosa se casó con un español, Don Manuel de la Fuente y Pérez. Tuvo tres hijos de los cuales los dos primeros fueron hombres y murieron de difteria a finales de 1800.

Algún día, cuando mi papá trabajaba en el Banco de España, después de ser presidente de la República, habló de mi abuelo pues trabajó ahí. Al finalizar el almuerzo, el presidente del banco de ese momento le entregó la hoja de vida de Don Manuel, porque ellos conservan todo. Don Manuel era un hombre muy bien plantado, y lo sabía por lo que debió ser medio vagabundo.

Mi abuela llevó a su hija de tres años en un buque y viajó con ella hacia América. Ahí venían varios colombianos, unos curas de La Candelaria, amigos de la familia, el suegro de Eduardo Zuleta Ángel y otros. Durante el viaje, un día cualquiera cuando sirvieron el desayuno, mi abuela no apareció y la niña tampoco. Pasadas las horas, los colombianos amigos fueron a tocar a la puerta para ver qué le había pasado a Ana Rosa.

El cuarto estaba cerrado con llave, entonces le pidieron al capitán que abriera, pero él se negaba, insistieron hasta lograrlo y encontraron a mi mamá jugando con una muñeca al lado de mi abuela muerta. El capitán decidió poner a mi mamá en cuarentena en la enfermería, pero todos se negaron y dijeron: “¡Por ningún motivo! Nosotros nos haremos cargo de la niña”. Decidió también que iba a botar el cadáver al mar, pero todos opusieron resistencia. Tuvo el buque que parar en Barbados para enterrar a mi abuela en el cementerio.

Cuando llegaron a Puerto Colombia estaban los tíos de mi mamá esperándola y la trajeron a Bogotá, enfermísima, muy grave. Y el doctor Torres Restrepo, pediatra, padre de Camilo Torres e hijo de una pariente de mi abuela que se hizo cargo de mi mamá, la sometió a un régimen curiosísimo porque había que bañarla en aceite de olivas y luego envolverla como una momia egipcia. Esta situación le produjo a mi mamá, entre otras cosas, que no montó en avión nunca. El psiquiatra dijo que tenía un shock con los viajes.

Después de muerto el cura, Anatea Restrepo iba de visita a hablar con mi papá y, como era medio parienta, él la recibía pese a que estaba chifladita. Tampoco tenía plata, entonces embarcó hacia Roma y logró que el papado la sostuviera fijándole una pensión. Años después se fue para Cuba, porque era comunista como Camilo, y Fidel Castro la sostuvo hasta que se murió.

Mi mamá creció con tres de sus cuatro tías, porque nunca la abandonaron, pues cuando ya estábamos grandecitos, a donde fuera mi mamá, aún casada, ellas la acompañaban. Como relataré más adelante, vivieron con nosotros en Miami y en México, donde permanecimos por un tiempo.

Tía Cecilia se casó con Pantaleón Gaitán Pérez, bisnieto del primer matrimonio del señor Lleras, don Lorenzo María Lleras, nieto de Felipe Pérez y padre de Jorge Gaitán, uno de los mejores alcaldes que puede contar la historia de Bogotá. De Pantaleón heredé el gusto por la fotografía. Como yo lo visitaba en su casa me entusiasmé con las tareas de fotografiar, revelar y ampliar, y fue así como con los años monté mi laboratorio de revelado cuando viví en Chapinero, pero este también sufrió las consecuencias del incendio ocurrido el 6 de septiembre de 1952, del que hablaré más adelante.

Mi tía Lola, Dolores, tuvo un novio al que mataron, por lo que se declaró soltera de por vida: no se casó nunca. Mi tía Carlota, inolvidable ella, se casó con Gustavo Camacho, hijo del general Rafael Camacho Lozano, colonizador de tierras en Tolima. Tuvo una hija, mi prima Teresa, quien también estuvo con nosotros en Miami.

Mi bisabuelo Cortés quebró en 1930, otra herencia genética nuestra. Y una familia tan goda, regoda, tuvo que aceptar que mi mamá se casara con un liberal y activo en política.

SUS PADRES

Mis papás se conocieron en una de las fincas de los Camacho y de los Umaña en Samacá. Recuerdo una casa muy bonita donde hacían unas obleas deliciosas.

Esto ocurrió porque mi tío Federico andaba detrás de Rosita Umaña, quien luego se casó con Fernando Carrizosa. Le comentó a mi papá que iba para una finca donde había una niña muy linda, De la Fuente Cortés. Mi papá le dijo que al próximo viaje lo llevara. Así ocurrió, llegaron y quedó postrado ante mi mamá quien debía tener veinte o veintidós años. Estuve visitando un día el puentecito donde se produjo el enamoramiento y les regalé una pintura de ese lugar como recuerdo.

Estando soltero, mi papá iba al bar Moisés, que quedaba en el centro, donde acostumbraba comer salchichas y tomar cervezas. Tenía una cuenta abierta por lo que ahorraba el sueldo del Ministerio para poder pagar su deuda antes del matrimonio.

Mis papás, muy recién casados, vivieron en Las Nieves, un sitio regularcito que hacía que quien viviera allá se avergonzara por no tener casa en La Candelaria. Fue ahí donde nació Clemencia Lleras, tres años mayor que yo. En eso nombraron a mi papá secretario de Gobierno de Cundinamarca[ILG1] , entonces logró cambiarse de barrio, donde nací y donde tenía casa mi abuelo.

Ejerciendo como abogado logró un prestigio y atendió buenos negocios que le permitieron comprar dos lotes seguidos, uno para su familia y el otro para las tías de mi mamá, las Cortés. Entonces no tuvo recursos con qué construir la casa. Pero las tías decidieron que allí no era donde querían vivir, pese a que mi papá ya contaba con los planos. Ellas compraron debajo de la séptima con setenta.

Esta decisión causó gran enojo en mi padre porque ya había perdido el jardín que le hubiera gustado hacer, pero esa condición los salvó de morir incinerados. Cuando les quemaron la casa huyeron por el patio de atrás, el mismo que parecía el arca de Noé por todos los animales que le regalaban a él, y que mamá odiaba ganando su pelea y logrando sacarlos más tarde.

Pese a los cargos que papá ocupó, mis padres vivieron siempre en gran austeridad.

El servicio doméstico era realmente muy bueno, toda gente campesina. Anselma, la niñera, quien adoró y cuidó a María Inés, aunque también a Carmenza y en ocasiones a mí, era de un pueblo del oriente de Cundinamarca. Vivió con nosotros hasta sus noventa años. Cuando quemaron la casa nos la llevamos para Miami buscando protegerla.

Primero llegamos a Daytona Beach, en la Florida. Es curioso porque Anselma salía en una especie de vestido de baño con un paraguas japonés de papel para cuidarse del sol, se sentaba junto a la torre del salvavidas con el que hablaba todo el día. Lo curioso es que él no sabía español ni ella inglés. Luego se fue con nosotros a México, aunque ya no hacía nada, solo regañar a mi mamá.

Le decía: “Usted jugando bridge con las señoras y sus hijos aquí botados, ¿no? ¿Y el doctor? ¡El doctor sin comer!”. Mamá subía las escaleras y mientras lo hacía le metía las juagadas más espantosas del mundo. Porque era la más impertinente del planeta.

Yo bailaba con ella el Chibibirí que se sabía. Era una relación muy particular. Después se le dio en la casa un cuarto solo para ella y se le contrató enfermera, pero cuando se dañó el ascensor se volvió inmanejable subirla y bajarla, entonces sus últimos días los pasó donde las monjas. Mi hermana la visitaba todos los sábados y le llevaba galletas que las compañeras le robaban. Se conocía toda la chismografía colombiana, no se le escapaba nada, entonces las conversaciones eran de ese nivel.

A mí me cuidaba Carmen quien además tenía como responsabilidad lijar los pisos que eran de madera. Con esta labor se le dañó la cadera, por lo cual a mis papás les tocó asumir todos sus gastos médicos y de sostenimiento.

HERMANOS

Clemencia, mi hermana mayor, mamá de los Vargas Lleras, murió de treinta y nueve años. Fumó muchísimo. Ella y su esposo se habían ido con los niños en carro a Venezuela de vacaciones y a las ocho y treinta de la mañana, ya de regreso a su casa que quedaba en frente de la mía y detrás de la de mis padres, sufrió un infarto. Llamaron a un médico, cuyo nombre me abstengo de dar, quien llegó, la vio y no se le ocurrió llamar a una ambulancia ni llevarla a una clínica.

Después de Clemencia nací yo seguido de María Inés quien no tuvo hijos y quien murió muy joven. Por último, nació mi hermano Fernando, un hombre inteligentísimo, músico, compositor, bohemio, murió en el año 2018.

CARLOS LLERAS DE LA FUENTE

INFANCIA

Llevamos una vida de gente pobre, porque por ricos que se pudiera ser en esa época, las ciudades no contaban con lo mínimo. El alcantarillado no existía, era abierto, las aguas sucias pasaban por las calles. Las casas viejas no tenían baño, instalarlos era complicadísimo así que la mica era un elemento indispensable. La casa de mi abuelo fue de las primeras que tuvo una ducha, pero para ser usada por mucha gente. El agua se calentaba con carbón en la cocina, para beneficio de los primeros, pues solo la gozaban hasta que se desocupara el tanque y al resto le tocaba agua fría, pero si alguno abusaba y la acababa solo, era castigado.

Nací un 30 de enero de 1937 a las siete de la noche. Para ese momento ya vivíamos en un apartamento en La Candelaria, en la carrera 4 nro. 13-21, en el segundo piso de un edificio de cinco, construido por Carlos Rodríguez Maldonado. Carlos fue un genealogista e historiador casado con Carlotica Restrepo, lejanísima parienta nuestra que estaba separada de su marido, tenía un perro grandote con el que se veía obligada a bajar y subir cuatro pisos. Y nací físicamente ahí, justo en el comedor, en un parto atendido por el doctor Mojica.

Vivir aquí nos permitió quedar a poco más de una cuadra de la casa de mis abuelos Lleras, muy cerca de donde se había instalado don José Manuel Lleras Alhá, padre de mi tatarabuelo Lorenzo María Lleras. Pero también de Pomponio, de quien hablaré más adelante, pues es todo un personaje. José Manuel fue capitán de la Marina Real, hijo de don Mateo Lleras de Acuña y de doña Josefa Alhá y Tomé, naturales de Barcelona, principado de Cataluña, que mencioné al comienzo.

Mi más lejano recuerdo es en brazos de mi mamá que me alzaba en las noches buscando calmarme, porque yo lloraba desconsoladamente. Se vino a descubrir, pasado ya un tiempo, que tenía un problema renal que me producía unos dolores tremendos, también tuve problemas gástricos y cardíacos. Mi abuelo dijo que se encargaría de mí y que me curaría con una auto vacuna hecha con sangre u orina que fabricó para tenerme hoy vivo. Evangélicamente, como decía Jesucristo: “Naceréis con dolor”. Eso está en la Biblia, y a mí me tocó. Los achaques me han permitido sostener que estos no son propios de la vejez.

En el piso debajo de nosotros vivían mis tías que eran queridísimas. Entonces bajábamos y nos daban chocolate y más cosas. En otras ocasiones eran ellas quienes subían teniendo mucho cuidado de no incomodar a mi papá, porque le tenían un respeto profundo.

Recuerdo cómo llegaban con bultos de carbón que subían por las escaleras, porque no había ascensores. La cocina nunca la apagaban, quedaba con el carbón rojo porque volverla a prender por la mañana era un drama, por lo que quedaban con la lumbre. Al día siguiente calentaban el agua temprano para que el señor, que salía corriendo primero, se pudiera bañar y los pocos que alcanzaban después.

Las carboneras Calvo nos sirvieron muchos años para hacer pegas telefónicas magníficas, eran parte de nuestras distracciones. Llamábamos a pedir cincuenta kilos de carbón, nos quedábamos en la ventana esperando a que llegaran los carboneros completamente negros, que lo sacaban en sacos de jute, eran atendidos normalmente por la señora de la casa que decía:

— ¿Y esto qué es?

— Su carbón.

— Yo no he pedido carbón.

— Mire, aquí le traemos lo que pidieron.

— Si usted no paga el viaje, aquí se lo dejamos.

Y el pedido llenaba un salón inmenso.

Con mi hermana Clemencia, que siempre me puso conejo en muchas cosas, hacíamos algo que se llamaba tienda, que era el juego preferido. Consistía en comprar con los ahorros, de cinco o veinte centavos, bocadillos y queso que se partían en pedacitos para venderles a las tías que iban de compras. Ellas subían las escaleras, llegaban a comprar dos bocadillos y media galleta. El producido lo teníamos en las alcancías de marranitos de Ráquira.

Mi papá tuvo siempre alcancía de madera con veinte tornillos chiquitos y por la ranura echaba monedas de cincuenta centavos que eran de plata de 900, valía mucho más la plata que la moneda misma. Mi niñera ahorraba su sueldo también así y el día que nos quemaron la casa yo le guardé las monedas, de otra forma las hubiera perdido. A ella la alcanzamos a pasar a la casa de en frente donde permaneció por un tiempo.

Siendo niños se puso de moda la caja Prismacolor de veinticuatro y la de cuarenta y ocho colores, pero nosotros teníamos la de doce, que era estándar. Llegábamos al colegio y todos tenían cualquier cantidad de azules y verdes y morados, nosotros apenas uno.

Vivimos de manera tan austera, como mencioné, que no nos podíamos antojar de tenis si teníamos un par puestos.

No había cine para niños, pero estaba el cine mudo en la calle veinticuatro con novena donde tocaba el piano Lleras Codazzi, uno de los parientes, nieto del general Agustín Codazzi del Instituto Geográfico, pues una de sus nietas se casó con uno de los hijos de don Lorenzo, hermano de mi tatarabuelo. Todos ellos eran pobres a más no poder.

El tío Luis Lleras Codazzi, primo hermano de mi abuelo, era el pianista, lo que le debió venir por la mamá porque los Lleras, todos, eran unas tapias. A él lo contrataron luego también en el Olimpia, así pues, mientras pasaba la película que generalmente era en inglés, idioma que nadie entendía, mi tío tocaba piano.

Para ayudarle, mi abuelo resolvió poner en clase de música a sus hijos, pues Luis era su primo hermano, pero estos no tenían cualidades especiales y cuando tocaban era verdaderamente horrible. La tía Isabel, que era la poetisa, aprendió violín y, como decía su hija, parecía un gato aullando de dolor.

Las Guerra Portocarrero fueron paupérrimas también. Una de ellas fue la madre de Leopoldo, gran ingeniero y profesor en la Universidad Nacional por treinta años. Ellas tocaban piano y generalmente lo hacían a cuatro manos: doña Carmen con una de sus hijas o las dos hijas. Siempre en el cumpleaños de mi abuela, pasaban a tocar el Danubio Azul mientras Isabel tocaba el violín. Estos eran los más aburridores del mundo.

Esta situación se repetía durante las navidades en las que Beatriz Pardo, artista y hermana del poeta, pintaba a mano los huevos de navidad que desocupaba haciéndoles un hueco para decorarlos e instalarlos en el árbol.

Era otro mundo. No había tocadiscos, sino discos que usaban agujas que les sacaban pedazos de lo grandes que eran, pues de una vez lo iban perforando. Pero esa era la vida.

También como ministro, el presidente lo mandó a Panamá a la posesión de uno de esos Arias, porque allá todos los presidentes llevan ese apellido. Nos trajo de regalo una vitrola muy chiquita, de cuerda, con agujas enormes y anchas, y algunos discos. Recuerdo, sentado con mi hermana Clemencia, que cuando se iba acabando la canción el sonido se hacía lento y ronco por lo que corríamos a darle cuerda para que continuara. Hoy la música es otra cosa.

No hace mucho le regalé a la Tadeo una colección de mil setecientos CD, la obra completa de los grandes clásicos. La pasan a las siete de la mañana o a la media noche. Son una maravilla. Ahora escucho música a través de las aplicaciones porque el mundo ha cambiado y mi música está guardada.

Siempre en la vida, quizás desde mis ocho años, mi mamá me llevaba al Teatro Colón cuando venían los grandes pianistas. Ese lado de la familia es muy musical y a ella le encantaba también.

Crecí oyendo buena música, compré mis primeros discos poco antes del incendio y un tocadiscos manual que tenía en mi sofá cama de mi biblioteca. Ya contaba como veinte que pudieron haberme costado como cien pesos, que eran una fortuna. Recuerdo la dicha, porque además de gustarme la música, toqué piano diez años.

Nunca pongo música para leer sino para oír al considerarlo un irrespeto terrible, pues hay que honrar a los compositores. Sigo siendo un loco de la música que es lo que puede hacerme una vejez tranquila y buena. Y de la lectura, porque nunca fui excesivamente social.

Las tías Lleras escondían los licores. Decían que eran para darles a las visitas y para que los hermanos no se los tomaran. Entonces, durante todos los festejos, mi papá, el catire y Enrique, se la pasaban por toda la casa, en el laboratorio y de piso en piso, buscando cómo tomarse un whisky, lo que hacía el ambiente muy aburrido. Conocían a todo el mundo, sabían quiénes eran, dónde y cómo vivían.

Se iban a tomar onces con alguien, donde alguna viejita vecina o recibían visitas de vez en cuando. A ellas las visitaban mucho los tíos Restrepo que iban a almorzar todos los domingos. A los niños no nos dejaban abrir la boca, pero mi prima Carolina, hija de la tía Isabel, se metía debajo de la mesa del comedor y les rompía las medias a todas las señoras.

Había lonches hartísimos porque uno no conocía a todos esos mucharejos, aunque fueran de la misma edad, otros un poco mayores o menores. Y para ellos, los papás le compraban a uno un vestido, generalmente horroroso. Recuerdo dos, pues odié el pantalón corto que usé desde que nací, es que no me sentaba y menos en este clima helado de la Bogotá de esa época. Una ciudad en la que no había edificios ni había asfalto, no había nada de lo que hoy la calienta, en la que, además, el transporte público era básicamente de tranvías. No había con qué jugar, los carritos eran de madera. Cuando comencé a coleccionar soldados de plomo, estos eran planos.

En ese entonces los viajes eran a Apulo, pues en avión no se iba a ninguna parte. Para nosotros la Costa no existía, pues no teníamos dinero para eso. Ese hotel solo tenía baños en los pasillos. Me acuerdo de Eduardo Zuleta Ángel, que salía con el neceser a afeitarse en un espejo del corredor.

Los cuartos tenían micas, conocidas por otros como bacinillas, lo que me recuerda un cuento. En algún veraneo, salieron unos muchachos, mucho mayores que nosotros y ya con novias como las Dávila. Recuerdo a los Sáenz, a los Caballero, Calibán, Klimt y otros. Todos ellos de costumbres regulares, como dirían las mamás. Lograron meterse a la alcoba de la señora de Eduardo Zuleta, la respetabilísima Emilia Torres de Zuleta, y le echaron sal de fruta en la mica.

Parece que a la madrugada esta señora, quien además era adorable, la usó. Entonces se formó un espumonón (sic) terrible que iba inundando el cuarto. Este fue un escándalo mayor. No contentos con esto, también echaban pólvora por las ventanas, y hacían otras cosas de ese estilo.

Cuando mi papá fue ministro de Hacienda, a sus treinta años, sufrió una crisis por exceso de trabajo. Hizo una labor monumental con la afectación por la guerra mundial. Recuerdo que era tan joven que, cuando iba a entrar a Palacio a tomar posesión de su cargo, el soldado no lo dejó entrar, así que tuvo que llamar gente que lo informara hasta lograrlo. Para esa época, yo tenía cinco años y me pidió que lo acompañara a Apulo, pues quería descansar.

Estando allá, mi papá llamaba todos los días a la casa. Hasta que mi mamá dijo: “Páseme a Carlos”. Me puso al teléfono y mi mamá me preguntó: “Hijito, ¿cómo estás?” / Muy cansado y aburrido pues aquí dan pollo al almuerzo y a la comida todos los días. Yo ya no resisto más. / “Aguante, mijo. Aguante un poquito que ya su papá, cumpliendo ocho días de descanso, regresa a Bogotá”.

Él me contaba muchas historias de su niñez o de la familia. Esto cuando no estaba trabajando, porque siempre lo veía uno haciendo cosas. Ese era el veraneo donde íbamos con cierta frecuencia hasta que el hotel se quemó y desapareció.

Luego de esto, y ya desaparecido el hotel Apulo, fuimos a La Capilla. Este hotel era de una renombrada cocinera francesa, madame Evelyne Daguet, madre del pintor Pierre Daguet, quien ya murió.

La Capilla era un sitio adorable. Se llenaba de gente por su buen servicio y porque servían platos y tenían costumbres que aquí no se conocían. Por ejemplo, después de terminar la comida pasaban una bandeja de quesos, lo que sorprendía a todos los bogotanos no viajados, que eran la mayoría. Para no parecer pueblerinos, nadie preguntaba nada, pero luego sí comentaban.

Estando allá, a mis siete años, me enamoré de una niña muy querida quien también frecuentaba ese lugar y a quien volví a ver en la vida varias veces. En las noches jugábamos a cazar luciérnagas.

En él hotel había un pequeño lago con dos barquitas de remo y una cascada. Y es que fue el lugar de veraneo por excelencia, pues con los años madame Daguet se trasladó a Cartagena donde abrió el afamado restaurante Capilla del Mar.

Ahora, la gente muy rica veraneaba en Europa, pues a los viejos les gustaba ir a París. Muchas veces dejaban aquí a sus señoras para tener cierta libertad de acción por allá habiendo casos en que viajaban con ellas. Pero no las dejaban salir del hotel, las limitaban, no les daban plata.

También íbamos a veranear en Navidad a la 222 donde está una iglesia sobre la carrera séptima. Bajando por ahí quedaba la finca de los Salazar, hijos de don Félix, un potentado mayor de Bogotá, junto con los Sierra que tenían una fortuna muy grande. Como Don Rafael le tenía simpatía a papá entonces nos la prestaba.

Íbamos en un camión con colchones, maletas, árbol de navidad y panderetas, para pasar en la granja. Por ahí bajaban los carritos de Cementos Samper. Eran unas navidades muy simpáticas, en una casa muy grande, para tantos hijos como los que tenían, y por la que cruzaba un arroyo chiquito. Mi papá hacía unos buques de papel a los que les poníamos un soldado de plomo buscando que estos bajaran, y en la mitad del camino les prendía fuego así que el soldado se derretía y los barcos se hundían. Esto sí resultaba muy emocionante.

A nosotros desde chiquitos nos enseñaron que debíamos atender con regalos a todos en Navidad, bien fuera un dibujo o lo que se nos ocurriera. Entonces, nos dieron una plata, quizás de a cinco pesos a cada uno, y yo me fui a comprar veintidós cepillos de dientes. Una vez en la finca, y armado el árbol, los colgué marcados para el destinatario, lo que resultó muy simpático y lo que nadie olvidó nunca.

El protocolo era que se cantaban los regalos y la persona que recibía tenía que abrirlo, mostrarlo y agradecer, por supuesto. Y mi papá tenía una barita o bastón mágico que iba indicando qué regalo sacar, también había un secretario y yo lo fui durante un tiempo, después mis hijos porque la tradición continúa. Ese día me sentí muy orgulloso por ser el único que tuvo regalo para todos.

Siempre fui muy introvertido, no me gustaban los amigos, no los tenía, quizás uno o dos de mis vecinos. En las fiestas de mis papás yo no conocía a nadie, no había sentido de hablar con nadie, se armaban grupitos de los que yo no hacía parte.

Mi papá nunca descuidó mi formación intelectual, me hizo leer hasta los diecisiete años. Cuando aún no había aprendido, él leía para mí. Me compraba libros en Camacho Roldán o donde Gaitán. Y me decía: “Me cuenta la semana entrante cómo le pareció”. Ya a los dieciocho tenía que leer a los clásicos en francés y resumirlos escribiendo a máquina.

Mi papá me llevaba Araluz, una colección que se editaba en Barcelona, por cierto, muy linda, pero se quebró hace cincuenta años. Además, esta también se quemó, de modo que no le pude heredar a mis hijos, tampoco lo que recibí de mi papá como su biblioteca, la que tenía puertas de cristal, un sofá cama al lado, el radio encima y un tocadiscos de mano.

Y es que yo era coleccionista, especialmente de estampillas y soldados de plomo. Cuando mi papá era ministro de Hacienda de Santos en el año 1938, después de haber sido a sus treinta y pico de años contralor General, en todos los sitios donde estuvo se hacía guardar los sobres con las estampillas para luego dármelas. Entonces yo las echaba en un platón con agua para que se despegaran y las recopilaba en dos álbumes ingleses muy gordos.

Había dos almacenes de estampillas magníficos, uno se llamaba Duffó y el otro era de unos alemanes que las traían de todas partes del mundo. Yo ahorraba para comprarlas y las pedía de regalo de cumpleaños, también las cambiaba con los amigos. Era una cosa muy grata que se quemó por completo en el incendio de la casa.

Volviendo a los soldados, más grande me pasé a los ingleses, me gustan mucho siendo yo bastante pacífico. Ya a mis doce o catorce años, se me quemó toda mi colección que era preciosa, de aproximadamente doscientos de ellos, de distintos regimientos y con un fuerte donde se defendían de los ataques. Se hacían generalmente con una pistola de balines, que los dañaba bastante, pero esa era parte de la guerra.

También coleccioné banderines de equipos de béisbol de los Estados Unidos que colgaba en las paredes de la alcoba. En otro momento la colección fue de llaveros y, si mal no recuerdo, alcancé a tener alrededor de ochenta.

Diría que mi niñez fue muy sola porque con mi hermana peleaba siempre porque, entre muchas cosas, me robaba la plata de la alcancía y la pasaba a la de ella con un gancho del pelo. Se perfeccionó en sacarla del marranito, pues una vez la pesqué y me dio un ataque de rabia que nadie se imagina.

Esa fue mi niñez, en la que nos llevaban al Parque Nacional donde había un hato de cuatro o cinco vacas, así que íbamos los sábados y domingos a tomar leche postrera, ahí al pie de la vaca. Esta era tibia y con un montón de espuma. Hoy en día me muero si me dan eso. También disfrutábamos la Ciudad de Hierro, un parque de distracciones donde había carrusel, carritos locos, ahí mismo en el Parque Nacional. Todo era muy sencillo.

Tuve una gran imaginación, pues por mucho tiempo no hice amigos. Quizás solo uno que hoy en día es muy cercano, nació un año antes que yo a una cuadra de mi casa, donde vivía. Con él boxeaba, pues mi papá tuvo a bien regalarme unos guantes, así como él los había tenido de joven con el truco de La Candelaria. Bueno, realmente me los trajo el Niño Dios de la época, cuando todavía existía.

Mi papá entusiasmado me dijo: “Camine le muestro como es una izquierda”. Nos pusimos los guantes, me acerqué a atacarlo, saqué la mano y me privó. Caí al piso y mi mamá montó en cólera, le gritó toda clase de horrores: “¡Cómo se le ocurre pegarle al niño! ¡Mire, está inconsciente!” Mi papá se asustó mucho pues yo tenía cuatro o cinco años. No sé si algo de eso me perturbó el cerebro.

Mi amigo, que era más débil, desde que tuve guantes lo llamaba a desafiarlo. Yo iba donde él o él a mi casa. Y yo le pegué siempre. Era hijo único, la mamá se enfermó entonces el papá lo mandó a los siete años a estudiar a los Estados Unidos donde hizo su bachillerato y su carrera. Un día, a su regreso me llamó, me dijo que nos reuniéramos con unos amigos, entonces pensé que le volvería a pegar y le respondí que ya iba para allá.

Caminé una cuadra, golpeé, abrió la puerta y el pisco ya era enorme, medía metro y no sé cuánto más, pues se había dedicado a la gimnasia mientras que yo no había crecido nada. Me dijo: “Tengo aquí los guantes”. Yo le respondí: “¿Sabes una cosa? Hoy no puedo boxear”. Todavía me reprocha no haberle dado la oportunidad de vengarse de todas las muendas que yo le di. Me hubiera matado.

Tuve hábitos muy sedentarios, pues en casa hubo deportes vedados. No podíamos nadar ni montar en bicicleta ni en patines, pues papá consideraba que ponían en riesgo nuestra vida, la de los humanos realmente. Pero mi mamá, cuando yo tenía catorce años, a escondidas nos matriculó en clases de natación. Solo que ya era muy tarde para mí porque siempre se me tapaban los oídos y se me irritaban los ojos con el cloro. Cuando por fin logré montarme en una bicicleta, ya había perdido por completo el equilibrio.

Recuerdo que los almacenes quedaban en el mismo barrio, en La Candelaria, en la carrera séptima con Avenida Chile, en las calles doce, trece y dieciséis, donde las señoras iban a hacer compras. Mi mamá me decía: “Venga y me acompaña”. Y yo me sentía feliz. Ella me llevaba de la mano para que no me fuera a matar el tranvía, pues era el peligro de ese entonces. Recorríamos los almacenes, el de los Ricautes, el Tía, el Ley, todos los que quemaron el 9 de abril.

Las señoras iban de sombrero y guantes, portando sus vestidos y faldas, pues el pantalón no era bien visto en ninguna parte. Si necesitaba algún regalo de matrimonio, buscaba uno bonito y barato donde los Gutiérrez Vega, un hombre muy simpático al que trataron de metérsele a su almacén para saquearle la platería y él se paró en la puerta y dijo: “¡Aquí no entran!” Y no lo hicieron.

Hacer mercado en la plaza de la Concordia era para nosotros otra distracción muy agradable. A diferencia de lo que ocurre en los almacenes de hoy, allá se conseguían, y aún hoy, cosas muy baratas y variadas.

En esa época era famosa la loca Margarita, muy liberal, una vieja gorda que se vestía completamente de rojo, desde el sombrero, vestido, medias y zapatos, y cada rato gritaba: “¡Viva el Partido Liberal!”. Como lo fue Bogotá antes de que todos estos godos comenzaran a aparecer. Cuando salía con mi mamá a hacer compras ella se cruzaba.

Pomponio fue fundamental en la historia de Bogotá. Vivía a media cuadra de nosotros, como ya mencioné, pertenecía a una familia de apellido Quijano que había sido distinguida, pero lo aquejaban problemas mentales que lo llevaban a actuar de forma un poco atípica.

Era el repartidor de invitaciones a matrimonios, bautizos o bailes, pero también de propaganda o domicilios. Pomponio, muy elegantemente vestido, solía no entregar las invitaciones a la gente que a él no le gustaba, a la que encontraba poco distinguida y a la que calificaba, de manera muy antipática, de lobo.

En ese entonces el río San Francisco estaba abierto, lo que es la Avenida Jiménez de Quesada. Tenía un puente al que se iba Pomponio a mirar las invitaciones: “Lobo”, y la echaba al río contribuyendo de esta manera con el fin de una amistad de años. Entonces, las peloteras de familia no tenían nombre, pues a muchos no les llegaba la invitación a los eventos nunca.

Además, cuando repartía sobres, metía propaganda de la platería Gutiérrez Vega, del florista o del que fuera. A él le pagaban por eso. Los chinos de la calle lo molestaban gritándole: “¡Pomponio quiere queso!”. Generaban en él una reacción violenta que lo llevaba a utilizar vocabulario soez.

Un día mi hermana Clemencia, a sus siete años, dijo una grosería espantosa en la casa de mi mamá. Mi mamá inculpó a las niñas del servicio doméstico, mal llamadas sirvientas en esa época. Las increpó, las juzgó, estando ellas con nosotros toda la vida, porque eran nuestras niñeras. Recuerdo cómo ellas se disculpaban y lloraban, porque no eran las responsables de semejante hecho. Alguna vez caminando por la calle mi mamá escuchó gritar a Pomponio, entonces supo que lo ocurrido no había sido a causa de sus niñeras. Por lo mismo, fue con ellas y se disculpó.

En esa esquina de La Candelaria se encontraba también el Conde de Cuchicuti, otra de las figuras de la época. Se trataba de un señor que había comprado el título en el Vaticano, primo de un político liberal, lopista, de apellido Rueda. Vestía el uniforme de la orden que llevaba botas, espada, quepis y capa. Ocupaba las mañanas hablando con todo aquel que pasara y le siguiera la conversación.

Las niñas se presentaban en sociedad en las fiestas que les organizaban sus padres, pero también podían hacerlo en la de alguna amiga, como lo hizo mi hermana Clemencia. Uno tenía que ir de Frac o no iba, y las muchachas de largo o no las dejaban entrar. Era muy europeo y anticuado en todo.

En el siglo XIX se abrieron los primeros clubes, el Gun y el Jockey que todavía están ahí, eso ya era Inglaterra trasladada a Bogotá, lo cual implicaba varias cosas. La primera, era que había que tener un paraguas Brigg, inglés. Uno llegaba al de moda, que era el Jockey donde estaba el poder político de Colombia, y en el Gun estaban los segundones de la familia, lo que hoy es al revés cuando hace veinticinco años quebró por una mala administración.

Esas capas sociales son muy divertidas. Eso también nos pasó en México, donde nos fuimos después del incendio de la casa cuando nos querían matar y donde también llegaron las tres tías.

ACADEMIA

COLEGIO DOÑA CELIA

A las niñas ricas, los papás las mandaban a estudiar a Europa. Pero nosotros estudiábamos con Doña Celia antes de pasar al Liceo Francés donde hice mi bachillerato. En el colegio había unos matones que nos hacían comer pasto. Uno que iba como tres grados adelante, me persiguió en un recreo y me puso pasto en la boca. Yo nunca serví para esas cosas violentas ni para hacer gimnasia, que para mí fue la peor clase y que me dio las únicas notas malas de mi vida.

Doña Celia Duque era la dueña del Nuevo Gimnasio, colegio para niñas donde estudiaba mi hermana Clemencia. Este era muy grande y en él estudiaba toda la sociedad de Bogotá. Luego hizo con el marido, Don Julio Duque, primo de doña Celia, el Colegio Duque, que era para hombres, al que me mandaron de overol con tirantas, morral y cartuchera, vaso y cepillo de dientes, por primera vez a mis seis años. Confieso que sentí pánico ese primer día.

En medio quedaba la capilla de la virgen de Nuestra Señora del Recuerdo, donde hice la Primera Comunión hacia el año 1943 y donde el cuadro central lo pintó el maestro Gómez Campuzano. Yo pensaba, como era muy amigo de su hijo Ricardo, que me estaba buscando para ponerme junto con sus hijos al lado de la Virgen. Es que he sufrido una serie de golpes que ni le pinto, antes todavía me reconozco orgullosamente.

Estábamos en segundo de primaria cuando terminó el cuadro y resultó que fue La Torre al que puso arrodillado junto con sus hijos. No quedé, pero con los años y para mi matrimonio me mandó un cuadro del paisaje de la Sabana. Recuerdo que una vez casi me mata con un hacha, porque sufría ataques de rabia pese a su sobrada y bien demostrada temprana inteligencia, pues con los años trabajó en la NASA. Estábamos en su casa y no sé qué le dije. La verdad, nunca he corrido tanto en mi vida. Después de eso no volví a correr jamás por ningún motivo. Rogué en mi casa que no le fueran a abrir la puerta.

Después del colegio de hombres seguía el parque de Chapinero que hoy en día son edificios, pero para ese entonces había lagos y lanchas de remos dispuestos para nosotros. Cada año abrían un grado siendo nosotros los primeros, éramos treinta alumnos. Cuando estaban secando el lago, nosotros pasábamos la cerca y jugábamos en él.

La educación era Montessori. Mi libreta preguntaba abajo: “¿Usted qué quiere ser?”. Escribí, a mis seis años, que presidente de la República, pero no me eligieron nunca. Mire las desilusiones que da la vida, el que debe azotarse es el país junto con mis enemigos porque no estaríamos como estamos, pues yo hubiera hecho una mejor presidencia que Pastrana. Es que siempre fui mejorcito (risas).

Algún día se entraron los ladrones, se robaron los copones y botaron las ostias en el prado. ¡Eso fue el horror! Doña Celia lloraba y gritaba: ¡Sacrilegio! Entonces llamaron al arzobispo de Bogotá quien echó agua bendita para poder recogerlas. Fue todo un drama en medio del llanto de las profesoras y las niñas. Tengo entre un misal, que de milagro se salvó del incendio, un pasto donde había una ostia porque en esa época uno era tremendo, los apóstoles eran unos incrédulos comparados con uno. Recuerdo haberlo guardado con devoción porque me imaginé que la ostia le había pasado la calidad de sagrado.

Los hombres y las mujeres no se podían cruzar excepto el día de un bazar que hacían para obras religiosas. Pero también veíamos mujeres en los campeonatos de tenis, que eran mixtos. Me inscribí sin haberlo jugado en mi vida, también lo hizo Ricardo Gómez quien jugaba muy bien. Mi pareja era Clemencia Pizano, para ganarnos la copa.

En el primer partido ganamos por W, pues no llegaron los otros; así el segundo. Celebramos muy divertidos hasta el partido final. No habíamos jugado nada, pero íbamos a ganar. Llegó Ricardo con su coequipera y nos volvió miseria. Clemencia se lanzó al suelo a gritarme insultos, trastornada de lo frustrada que estaba, aunque cuando me la encuentro no lo reconozca y me diga mentiroso que la desacredita (risas).

Hacíamos presentaciones deportivas. Teníamos todos una espada de madera que el profesor usaba para hacernos saltar. Y yo siempre daba la vuelta porque nunca he sido alto y ponerme a saltar pues de golpe me enredo y me caigo. Entonces estaban todos los padres y madres del colegio, de los hombres y de las niñas, todos saltando la espada. Llegué yo y di la vuelta. Cuando el lugar se derrumbó a carcajadas, el profesor furioso corría detrás de mí, me ponía la espada y yo nuevamente daba la vuelta. La tercera vez ya no lo hizo más. Ese día quedé con una reputación antideportiva espantosa y mi mamá y mi papá avergonzadísimos.

Doña Celia tenía una costumbre muy provinciana. Ella era antioqueña (la imita), la de mezclar a sus alumnos cuando había visitas, y llevaba muchos prestigiosos invitados. Entonces llamaba por sus nombres a los que consideraba eran hijos de los más reconocidos personajes de la vida nacional. Por ejemplo, a Albertico Lleras, que era su alumno en el año 1946, mi papá había sido ministro de Hacienda de Santos y de López. Llamaba también a las hijas de “David y Ernesto Puyana”, porque las presentaban de esa manera, lo que era una calumnia, obviamente.

Alguna vez en un almuerzo ofrecido por Carlos Haime en su hacienda de Bosa, hizo una presentación de sus caballos de carreras. Mientras desfilaban repasaba el nombre de sus progenitores. Y yo irremediablemente me acordé de la costumbre de Doña Celia en el colegio. Entonces, de manera imprudente le dije: “No seas tan chismoso”. El estruendo de las risas suavizó semejante momento tan incómodo y, por fortuna, la amistad prevaleció.

Tuve un amigo muy querido, Roberto Salazar Manrique, ministro de Justicia de no hace mucho tiempo, hijo de Julio Roberto Salazar Ferro, jefe liberal y congresista, de Chiquinquirá. Un día, con cara de tristeza me dice: “Mira, por qué será que Doña Celia los muestra a ustedes, y a mí me dice que me corra a la izquierda”. Lo sacaba de la foto por feo. Yo también lo era, pero él lo era más.

El colegio tenía un tranvía alquilado y nosotros en ese momento vivíamos en la calle trece con carrera cuarta, entonces la muchacha lo llevaba a uno a la séptima. Llegaba a las 7:15 a. m., bajaba un poco por la Caracas, subía e íbamos hasta la séptima con la Avenida de Chile cuando este bajaba. Nosotros frente a la iglesia de la Porciúncula. Daba la vuelta y se devolvía por la séptima hasta Bogotá. Así regresaba a recogernos por la tarde. Pero cuando llovía también nos dejaban ahí en medio de un aguacero y había que ir caminando de la setenta y dos a la setenta y nueve, donde estaba el colegio. Era otro mundo.

El tranvía era mixto. A mis siete años me enamoré mucho de una niña que todavía vive, entonces, no voy a decir quién era. Pero cuando este frenaba duro, yo lograba caer con ella casi siempre.

Detrás del tranvía venía el “Bobo Tranvía”. Se trataba de un bobo que corría detrás para alcanzarnos. Pero, cuando el tranvía paraba, él también lo hacía, porque no quería alcanzarlo realmente. Perdía el entusiasmo de correr detrás. Si ese día llegara, él estaría muerto. Pero, apenas arrancaba, él también lo hacía.

Tuve unos compañeros que seguimos hasta cuarto de primaria cuando Don Julio y Doña Celia se pelearon. Siendo ella la dueña, la de la plata, el colegio para hombres se acabó. La tumba dispuesta para él en la capilla de la virgen debe estar vacía. Debe haber un hueco ahí a disposición, pero yo no me voy a enterrar allá.

Doña Celia dejó un testamento para que se creara una fundación con su nombre y que mantuviera el colegio. Y el sobrino, quien vio que eso valía un potosí, y lo que sigue valiendo, hizo unas maniobras hasta quedarse con el bien.

GIMANSIO MODERNO

Don Julio se fue al colegio Alfonso Jaramillo a donde se fueron la mayoría de mis compañeros. Quedamos seis para cursar quinto de primaria, pues unos se fueron al Gimnasio Moderno, otros al Campestre, entre otros colegios.

En el Moderno tuvo mucha influencia la familia Lleras. Mi abuelo era muy amigo de Agustín Nieto Caballero, de varios profesores, del tío rico Ricardo Lleras, quien era el gran profesor de allí, y de muchos otros. Entonces Agustín llamó a mi papá y le dijo: “Carlos, sé que su hijo se quedó sin colegio. Todos los Lleras de Bogotá están aquí, que es donde él debe estar. Ellos todos se sientan alrededor de un árbol, solo falta su hijo”. Mi papá le dijo con contundencia: “No, Agustín. Yo no lo pongo en ese colegio porque usted educa para que sean condescendientes. ¡No se lo voy a llevar!”. No me quiso entrar al Moderno.

LICEO FRANCÉS

Papá me matriculó en el Liceo Francés. Lo hizo en primero de bachillerato cuando yo no sabía decir una sola palabra en ese idioma.

En el año 1949 el colegio contaba con profesores de nacionalidad colombiana y otros franceses para enseñar Filosofía y Ciencias. Teníamos clases de religión tres veces por semana del Nuevo Testamento con el padre Gómez Hoyos, y una o dos veces del Antiguo Testamento, que era tan ridículo como hoy es. Un lindo cuento de hadas.

El padre tenía unas conferencias que le dictaba a las niñas del Sagrado Corazón sobre moral familiar. Como le dio pereza escribir otras, nos daba esas clases a nosotros. Así pues, ninguno entendió nada de nada, era una cosa absolutamente analfabética.

Aprendí francés a la brava, nadando entre textos en francés de historia. Pero ocupé los primeros puestos todo el bachillerato. Esto fue así porque, además, mi papá era más exigente que el diablo, todo le parecía malo, todas las notas le parecían inmundas, lo que no era cinco le parecía horroroso, todo lo que no era primer premio no servía para nada.

EXILIO

Podría decir que solo conservo un mal recuerdo de mi niñez, tiene que ver con la pedrea que recibió nuestro apartamento por órdenes de Jorge Eliécer Gaitán. Curiosamente, sufrieron todos nuestros vecinos, pero no nosotros que habíamos apagado las luces. Me sentí responsable de mi madre y de mis hermanas. Ahí vi, por primera vez en mi vida, las miradas de odio y el gusto por la violencia de nuestro pueblo.

Nos tuvimos que ir del país porque el gobierno conservador amenazó con confiscarle a los jefes liberales todos sus bienes argumentando que le estaban ayudando a la guerrilla, cuando mi papá no tenía ni para nosotros. Sí hubo gente que le dio plata a la guerrilla liberal, es cierto, lo hacían para defenderse de los curas y de los godos. Lo que mi papá tenía era la casa que había comprado con sus honorarios profesionales cuando ejerció el Derecho.

MIAMI

Más que amargura, sentimos ansiedad por el futuro. El arzobispo Crisanto Luque nos instó a perdonar a los enemigos que nos hicieron tanto daño, que destruyeron nuestra casa, construcción de tantos años. En el incendio ardieron, no solo la colección de más de cinco mil libros de mi padre, sino unos quinientos infantiles que yo había reunido junto con todos mis recuerdos de infancia, mis soldados, las estampillas y demás. Si bien mis hermanas y yo decidimos perdonar, jamás olvidamos semejantes hechos tan penosos que poco importaron a las diferentes instancias y autoridades.

Llegamos a una Miami provinciana, siendo nosotros, los hijos, unos niños. Fue muy difícil buscar casa porque Miami era un sitio asqueroso en el año 1949 en la segregación total. Los negros no podían entrar a un bar ni a un cine ni a un restaurante ni a ninguna parte, tampoco podían tomar agua en un bebedero. Tuve una experiencia con los negros en Miami en el transporte público.

Encontramos una casita pequeña. Recuerdo cuando llegaron mis tías Cortés, quienes nunca abandonaban a mi mamá. Ellas se sentaban y, como eran gordas y grandes, no cabía nadie más.

MÉXICO